علم الفلك أحد فروع الفيزياء التي تكون القياسات فيها مضللة. كما تشكل القياسات والارتيابات إشكالية ضخمة لعلماء الفلك، خاصة ونحن نتعامل مع مسافات شاسعة. فكم تبعد النجوم عنا؟ وماذا عن جارتنا الجميلة، مجرة أندروميدا؟ وماذا عن كل تلك المجرات التي لا نستطيع أن نراها إلا عن طريق أقوى التلسكوبات؟ وعندما نرى أبعد الأجرام في الفضاء، كم تبلغ المسافة التي نرى عبرها؟ وما مدى اتساع الكون؟ تلك بضعة من أعمق الأسئلة وأكثرها جوهرية في العلم قاطبة. وقد قلبت الإجابات المختلفة رؤيتنا للكون رأسًا على عقب؛ بل إن مسألة المسافة برمتها لها تاريخ مدهش فبإمكانك تتبع تطور علم الفلك نفسه خلال من تتبع تغير اساليب حساب المسافات النجمية. هذه الأساليب في كل مرحلة كانت تعتمد على مدى دقة القياسات التي تتشكل من مزيج من دقة المعدات ومدى إبداع الفلكيين. فحتى نهاية القرن التاسع عشر كانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الفلكيون إجراء حساباتهم هي قياس شيء يسمى التزيح.

جميعكم تألفون ظاهرة التزيح دون حتى أن تدركوا ذلك. فأينما كنتم تجلسون، انظروا حولكم إلى أي جدار بسمة مميزة ممتدة على طوله – مثل باب فيه أو صورة معلقة عليه – أو لو كنت في الخارج فلتبحث عن علامة مميزة مثل شجرة كبيرة على سبيل المثال الآن مد ذراعيك أمامك وارفع أحد أصابعك بحيث يصبح إلى أحد جانبي ذلك الشيء العمودي الطويل. الآن أغمض عينك اليمني أولا ثم أغمض عينك اليسرى حينها سترى إصبعك قد قفز من يسار الباب أو الشجرة إلى يمينهما. والآن حرك إصبعك ليقترب من عينيك ثم كرر ما فعلت حينها ستجد إصبعك ينزاح مسافة أكبر. إنه تأثير مهول! إنه التزيح.

يُعزى هذا التأثير إلى التحول نحو خطوط بصرية مختلفة عند مراقبة جسم ما، أي إن في ذلك المثال يحدث التحول من الخط البصري لعينك اليسرى إلى الخط البصري لعينك اليمنى تبلغ المسافة الفاصلة بين كلتا عينيك 6.5 سنتيمتر).

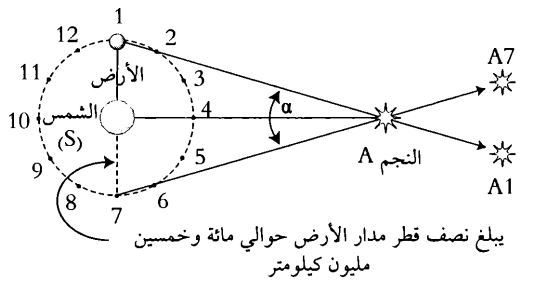

تلك هي الفكرة الأساسية التي تستخدم لتحديد المسافة التي تفصلنا عن النجوم. إلا أننا بدلا من الاعتماد على مسافة 6.5 سنتيمتر تقريبا التي تفصل بين عيني المرء كمعيار، نستخدم قطر مدار الأرض (يبلغ نحو ثلاثمائة مليون كيلومتر) كمعيار. ومثلما تتم الأرض دورتها حول الشمس خلال عام واحد (في مدار يبلغ قطره ثلاثمائة مليون كيلومتر)، يتحرك أي نجم قريب منا في السماء في مدار حول نجوم أخرى أبعد. فنقيس الزاوية (التي تسمى زاوية التزيح) بين موقعين للنجم يفصل بين قياسيهما ستة أشهر. فلو أجريت كثيرًا من أزواج القياسات التي يفصل بين كل زوج منهما ستة أشهر، فستتوصل إلى زوايا تزيح مختلفة في الشكل الموضح بالأسفل، ولأجل التبسيط، انتقيت نجمًا على مستوى مدار الأرض يسمى (المستوى المداري ويسمى أيضًا مسار الشمس). لكن مبدأ قياسات التزيح كما وصفناه هنا ينطبق على أي نجم وليس فقط النجوم التي تقع في مدار الشمس.

لنفترض أنك رأيت النجم وقت كانت الأرض واقعة في الموضع 1 في مدارها حول الشمس. حينها سترى النجم يتخذ موضعه في الخلفية (على بعد كبير جدا) في اتجاه A1 ولو نظرت إلى النجم ذاته بعدها بستة أشهر (من الموقع 7) سوف تراه في الاتجاه A7. وتلك الزاوية الموسومة بالرمز α هي أكبر زاوية تزيح ممكنة. ولو أجريت قياسات مماثلة من المواقع 2 و8، 3 و9، 4 و10 فلا بد أنك ستجد زوايا تزيح أصغر من الزاوية α. ولو فرضًا، راقبت النجم من النقاط 4 و10 (نقول فرضًا لأنه لا تتأتى المراقبة من الموقع ،10، وذلك لأن الشمس تحجب رؤية النجم من هذا الموقع)، فستجد زاوية التزيح تساوي صفرًا. والآن انظر إلى المثلث المشكل من النقاط .1A7 نعلم أن المسافة من 1 إلى 7 تساوي ثلاثمائة مليون كيلومتر، ونعلم الزاوية α. وهكذا نستطيع الآن أن نحسب المسافة SA (عن طريق رياضيات المرحلة الثانوية).

رغم تباين زوايا التزيح التي تحدد في مرحلتين تفصلهما ستة أشهر، فإن علماء الفلك يتحدثون عن زاوية تزيح النجم. لكن ما يعنونه فعليًّا هو نصف أكبر زوايا التزيح. فلو كانت زاوية التزيح القصوى تبلغ 2.00 ثانية قوسية، فإن زاوية التزيح ستكون 1.00 ثانية قوسية وهكذا سيكون النجم على مسافة 3.26 سنة ضوئية (لكن الواقع أنه لا يوجد نجم قريب منا إلى هذا الحد) وكلما صغر التزيح زادت المسافة. إذا كان التزيح 0.10 ثانية قوسية فستكون المسافة 32.6 سنة ضوئية. فالنجم الأقرب إلى الشمس هو نجم قنطور الأقرب، يبلغ تزيحه 0.76 ثانية قوسية ومن ثم فإنه يقع على مسافة 4.3 سنة ضوئية.

ولكي تدرك دقة التغيرات في مواقع النجوم والتي يتعين على الفلكيين قياسها، علينا أن ندرك مدى صغر الثانية القوسية. تخيل دائرة عملاقة مرسومة في السماء ليلا تمر بسمتِ رأسك الذي يعلو رأسك مباشرة محيطة بالأرض. وكما نعلم، يبلغ قياس الدائرة 360 درجة وكل درجة مقسمة إلى 60 دقيقة قوسية وكل دقيقة قوسية مقسمة بدورها إلى 60 ثانية قوسية. ومن ثم فإن الدائرة الكاملة تحتوي على 1.296.000 ثانية قوسية. وهكذا يمكنك إدراك مدى دقة الثانية القوسية.

وإليك طريقة أخرى لتصور صغر الثانية القوسية؛ لو التقطت قرشًا وأبعدته عنك مسافة 2.2 ميل فسيساوي نصف قطره حسبما تراه من تلك المسافة ثانية قوسية واحدة. إليك طريقة أخرى يعلم كل الفلكيين أن قطر القمر يساوي نصف درجة أو ثلاثين دقيقة قوسية. ويسمى هذا القطر الزاوي للقمر. لو استطعت أن تقسم القمر إلى 1800 شريحة رفيعة متساوية الحجم، لكان عرض كل واحدة منها يساوي ثانية قوسية. وبما أن زوايا التزيح التي يتعين على الفلكيين قياسها طلبًا لتحديد المسافات متناهية الصغر، فلعل ذلك يجعلك تقدر أهمية درجة الارتياب في القياسات بالنسبة إليهم.

وبفضل التحسينات التي تجرى على المعدات المستخدمة، والتي مكنت الفلكيين من إجراء قياسات أكثر دقة، تغيرت تقديراتهم للمسافات النجمية، بل أحيانًا ما تكون تغيرات مهولة. ففي بدايات القرن التاسع عشر، قاس توماس هندرسون تزيح نجم الشعرى اليمانية، وهو أسطع النجوم في السماء فوجده 0.23 ثانية قوسية بدرجة ارتياب تبلغ ربع ثانية قوسية. بعبارة أخرى نقول: إنه قاس الحد الأقصى للتزيح فوجده حوالي نصف ثانية قوسية، وهو ما يعني أن ذلك النجم لا يمكن أن يكون أقرب من 6.5 سنة ضوئية إلينا. لقد كانت تلك نتيجة بالغة الأهمية في عام 1839. لكن بعد ذلك بنصف قرن قاس ديفيد جيل تزيح الشعرى اليمانية فوجده 0.370 ثانية قوسية بارتياب قدره يزيد أو ينقص عن 0.010. جاءت قياسات جيل متوافقة مع قياسات هندرسون، لكن قياسات جيل أدق بكثير لأن الارتياب كان أقل بنسبة خمسة وعشرين بالمائة. فإذا كان مقدار التزيح 0.370 ± 0.010 ثانية قوسية تصير المسافة التي تفصلنا عن الشعرى اليمانية 8.81 ± 0.23 سنة ضوئية، وهو ما يزيد بالفعل عن 6.5 سنة ضوئية.

وفي تسعينيات القرن العشرين قاس هيباركوس، وهو اختصار للقمر الصناعي فائق الدقة المحدد للتزيح (أعتقد أنهم أخذوا يتلاعبون بالاسم حتى وافق اسم عالم فلك إغريقي)، تزيح أكثر من مائة ألف نجم (ومن ثم، بُعدها) بارتياب لا يزيد عن نحو

واحد في الألف من الثانية القوسية. أليس ذلك مذهلا؟ أتذكر كم كان ينبغي أن يكون القرش بعيدًا عنك ليبلغ قياسه ثانية قوسيه؟ لكي يبلغ تزيحه جزءا من ألف جزء من الثانية القوسية، فلا بد له أنه يقع على بعد 2200 ميل من المراقب.

كان نجم الشعرى اليمانية، بالطبع، من تلك النجوم التي قاس هيباركوس تزيحها، وجاءت النتيجة 0.37921± 0.00158 ثانية قوسية. وبناءً عليه، فإن نجم الشعرى اليمانية يبتعد عنا بمقدار 8.601± 0.036 سنة ضوئية.

إلى يومنا هذا، أدق قياس للتزيح على الإطلاق أجراه علماء الفلك الراديوي خلال الفترة ما بين العامين 1995 و1998 لنجم مميز يسمى Sco X– 1. فقد جاءت نتيجة قياس التزيح 0.00036± 0.00004 ثانية قوسية وهو ما يعني بعده عنا يبلغ 9.1± 0.9 ألف سنة ضوئية.

بالإضافة إلى الارتيابات التي يتعين علينا التعامل معها في علم الفلك نتيجة للقصور في دقة المعدات، وأيضًا نتيجة لمحدودية الوقت المتاح للمراقبة، هناك أيضًا «كوابيس الفلكيين» ألا وهي الارتيابات الخفية «المجهولة». هل هناك من خطأ ترتكبه دون حتى أن تدري لأنك تُغفل جانبًا ما، أو لأن أدواتك غير مضبوطة بشكل صحيح؟ فمثلا افترض أن ميزانك الشخصي الذي تحتفظ به في حمامك مضبوط منذ اشتريته على أن يظهر لك الرقم صفر إذا وضع عليه وزن مقداره عشرة أرطال. ولم تكتشف أنت الخطأ إلا عندما ذهبت إلى عيادة الطبيب فكدت تصاب بنوبة قلبية. نسمي نحن هذا خطأ نظاميا وهو أمر يثير هلعنا. رغم أنني لست من محبي وزير الدفاع الأسبق دونالد رمسفيلد، فإنني شعرتُ بمسحة تعاطف معه عندما قال أثناء مؤتمر صحفي عقد عام 2002: «نحن نعلم أن ثمة أمورًا نجهلها. لكن هناك أيضًا مجهولات غير معروفة، إنها تلك الأمور التي لا ندرك أننا نجهلها».

وتلك التحديات الناتجة عن محدودية قدرات أدواتنا هي ما يجعل من الإنجاز الذي حققته عالمة الفلك الفذة هنريتا سوان ليفيت إنجازا مذهلًا، رغم أنها لا تحظى بما تستحق من الاهتمام كانت ليفيت تعمل في وظيفة مغمورة في مرصد هارفارد عام 1908 عندما بدأت في هذا العمل، الذي مهد السبيل لإحداث طفرة هائلة في قياس المسافة التي تفصلنا عن النجوم.

لقد تكرر حدوث هذا الأمر في تاريخ العلم لدرجة يمكننا معها أن نعتبره خطأً نظاميا، ألا وهو التقليل من شأن موهبة العالمات وذكائهن وإسهاماتهن (1) لاحظت ليفيت أثناء قيامها بعملها في تحليل آلاف الألواح الفوتوغرافية لمجرة سحابة ماجلان الصغرى أنه في مجموعة محددة من النجوم النابضة الضخمة (صارت تعرف الآن باسم المتغير السيفيدي)، توجد علاقة بين السطوع البصري للنجم والوقت الذي تستغرقه كل نبضة وهو ما يعرف باسم دورة النجم ووجدت أنه كلما طالت دورة النجم ازداد سطوعًا. وكما سنرى سوف يفتح هذا الاكتشاف الباب لقياس دقيق للمسافات التي تفصلنا عن العناقيد النجمية والمجرات.

ولكي نعرف قدر هذا الاكتشاف لا بد أن نفهم أولا الفارق بين السطوع واللمعان. السطوع الظاهري هو مقدار الطاقة الذي يصلنا على الأرض لكل متر مربع في كل ثانية ضوئية. ويتم قياس هذا السطوع عن طريق التلسكوبات البصرية. أما اللمعان الظاهري فهو على الناحية الأخرى، مقدار الطاقة المنبعثة من جرم فلكي في الثانية.

فلنتأمل مثلا كوكب الزهرة، أسطع الأجرام السماوية في سماء الليل، أكثر سطوعًا من نجم الشعرى اليمانية ذاته وهو أسطع نجم في السماء. إن كوكب الزهرة شديد القرب من كوكب الأرض، ولذلك فهو شديد السطوع، لكنه لا يُصدر من داخله أي لمعان؛ فالطاقة المنبعثة منه منخفضة نسبيًا مقارنةً بالشعرى اليمانية، الذي يشكل فرن تخليق نووي قوي تبلغ ضخامته ضعف ضخامة الشمس، ويفوقها لمعانا بخمسة وعشرين مثلا. وبإمكان عالم الفلك اكتشاف الكثير عن النجم من درجة لمعانه، لكن معضلة اللمعان كانت تتمثل في انعدام أي طريقة فعالة لقياسه. وهكذا لا يمكننا قياس اللمعان، بل السطوع لأنه ما نراه. أما قياس اللمعان، فيستلزم معرفة سطوع النجم وبعده عن الأرض.

وقد استطاع إينار هرتز سبرونج عام 1913، وهارلو شابلي عام 1918، بالاستعانة بأسلوب يسمى التزيح الإحصائي، أن يحولا قيم السطوع التي توصلت إليها ليفيت إلى قيم لمعان وبافتراض أن لمعان أي نجم سيفيدي بدورة معينة داخل سحابة ماجلان الصغرى يساوي لمعان أي نجم سيفيدي في أي مكان آخر له نفس الدورة، تمكنا من التوصل إلى طريقة لحساب علاقة اللمعان لجميع النجوم السيفيدية (حتى تلك التي تقع خارج سحابة ماجلان الصغرى). لكني لن أستفيض هنا في شرح المنهجية؛ لأن بها الكثير من التفاصيل الفنية المتخصصة، لكن المهم هنا هو إدراك أن حساب العلاقة بين اللمعان ودورة النجم كان نقطة فارقة في طريقة قياس المسافات؛ إذ صار من الممكن قياس بعد النجم عنا بمعلومية لمعانه وسطوعه.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن نطاق اللمعان عادةً ما يكون هائلا؛ فالنجم السيفيدي الذي تبلغ دورته ثلاثة أيام يفوق الشمس لمعانًا بألف مرة. وإذا بلغت فترته الزمنية ثلاثين يوما فسيفوق الشمس لمعانا بثلاثين ألف مرة.

وفي عام 1923، عثر الفلكي العظيم إدوين هابل على نجوم سيفيدية في مجرة أندروميدا (2) (والتي تعرف أيضًا باسم (M31؛ وهكذا حسب المسافة التي تبعدها عنا، ليجد أنها حوالي مليون سنة ضوئية، النتيجة التي جاءت صادمة جدا لفلكيين كثر. فقد كان الكثيرون منهم، ومن ضمنهم شابلي، يزعمون أن مجرتنا، درب التبانة، تحتوي الكون بأسره ومن ضمنه مجرة أندروميدا إلا أن هابل بين لهم أن تلك المجرة تبعد عنا بمسافة لا نكاد نتصورها. لكن انتظر لحظة، فلو بحثت في محرك جوجل عن مجرة أندروميدا فستجد أنها تبعد عنا بـ 2.5 مليون سنة ضوئية.

كان ذلك مثال على المجهولات غير المعروفة فقد ارتكب هابل بكل عبقريته خطاً نظاميا؛ إذ بنى حساباته على قيمة اللمعان المعلومة لما سمي بعد ذلك بالنجوم السيفيدية من النوع الثاني، في حين أنه كان يرصد نوعًا من المتغيرات السيفيدية يبلغ لمعانه أربعة أمثال ما ظن أنه يراه (سُميت هذه النجوم فيما بعد باسم النجوم السيفيدية من النوع الأول). لم يكتشف الفلكيون هذه الاختلافات إلا في خمسينيات القرن العشرين، وعلى الفور أدركوا أن قياساتهم للمسافات التي أجروها على مدى ثلاثين عاما قد جانبها الصواب بمُعامل اثنين وهو الذي يعتبر خطأ نظاميا لا يستهان به، ضاعف حجم الكون الذي نعرفه.

وفي عام 2004، قاس علماء الفلك المسافة التي تفصلنا عن مجرة أندروميدا مستخدمين ذات منهجية المتغير السيفيدي، فوجدوها 2.51 ± 0.13 مليون سنة ضوئية. وفي عام 2005، قاسها فريق آخر من علماء الفلك باستخدام منهجية النجوم الثنائية الكسوفية، فوجدوا أن المسافة بيننا تبلغ 2.52 ± 0.14 مليون سنة ضوئية أي نحو 15 مليون تريليون ميل وهذان القياسان يتوافقان معًا تمامًا. لكن الارتياب يقدر بنحو 140.000 سنة ضوئية (حوالي 1017 × 8 ميل). مع العلم أن تلك المجرة هي أقرب المجرات المجاورة لنا بالمعايير الفلكية. فلك أن تتخيل درجة الارتياب فيما يتعلق بالمسافات التي تفصلنا عن سواها من المجرات الأخرى العديدة.

قد يمكنك الآن أن تدرك سبب بحث علماء الفلك الدائم عما يسمى بالشموع القياسية، وهي الأجرام ذات قيم اللمعان المعروفة فهذه الأجرام تمكننا من تقدير المسافات باستخدام مجموعة من الطرق العبقرية التي تُشكل طريقة قياس موثوقة لهذا الكون. كما أنها اضطلعت بدور محوري في تحديد ما نطلق عليه سلم المسافات الكونية.

ونستعين بالتزيح لقياس المسافات في الدرجة الأولى من هذا السلم. وبفضل الدقة المذهلة لقياسات التزيح للقمر الصناعي هيباركوس، فقد صرنا الآن نستطيع قياس مسافات تفصلنا عن أجرام تقع على بعد آلاف السنين الضوئية، بدقة ممتازة. ثم أخذنا الخطوة التالية مع النجوم السيفيدية وهي الخطوة التي مكنتنا من الوصول إلى تقديرات للمسافات التي تفصلنا عن أجرام تقع على بعد يصل إلى مائة مليون سنة ضوئية. وفي الدرجات التالية يستخدم علماء الفلك عددًا من الطرق الغريبة والمعقدة التي تعج بالتفاصيل الفنية، لدرجة يصعب معها الخوض فيها هنا، لكن العديد من هذه الطرق يعتمد على الشموع القياسية.

وكلما بعدت المسافات التي نريد قياسها صارت عملية القياس أصعب. وربما يُعزى ذلك جزئيا للاكتشاف الذي توصل إليه إدوين هابل عام 1925، وهو أن مجرات الكون تتحرك مبتعدةً بعضها عن بعض. واكتشاف هابل هذا، وهو أحد أكثر الاكتشافات الصادمة أهمية وإثارة في علم الفلك، وربما في جميع العلوم خلال القرن الماضي، لا يضاهيه إلا اكتشاف دارون للتطور من خلال الانتخاب الطبيعي.

وجد هابل أن الضوء المنبعث من المجرات ينزاح بدرجة ملحوظة باتجاه الطرف الأقل طاقة من الطيف الكهرومغناطيسي، أي باتجاه اللون «الأحمر» الذي تكون فيه الأطوال الموجية أكثر طولا. ويُطلق على هذه الظاهرة «الانزياح الأحمر». وكلما ازداد الانزياح الأحمر، كانت المجرة أسرع في الابتعاد عنا. تُعرف هذه الظاهرة على الأرض بالنسبة للصوت باسم «تأثير دوبلر»؛ وهي الظاهرة التي تفسر سبب قدرتنا على تمييز ما إذا كانت سيارة إسعاف تقترب منا أم تبتعد عنا؛ لأن الصوت يكون أخفض عندما تبتعد، وأعلى عندما تقترب.

وقد وجد هابل في جميع المجرات التي استطاع قياس انزياحها الأحمر والمسافة التي تبعدها عنا، وجد أنه كلما زاد بعد تلك الأجرام عنا زادت سرعتها في التحرك مبتعدة. وهكذا، فالكون كان يتمدد ويا له من اكتشاف عظيم! إن جميع مجرات الكون تسرع متباعدة بعضها عن بعض.

وقد يسبب ذلك قدرًا هائلا من الالتباس في معنى المسافة إذا كانت المجرات تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية. فهل تعني المسافة التي كانت وقت انبعثت الطاقة (منذ 13 مليار سنة مضت مثلا) أم تعني المسافة التي نظنها الآن بما أن ذلك الجرم قد زادت سرعته زيادة كبيرة خلال تلك السنوات الثلاثة عشر مليارًا؟ قد يذكر أحد علماء الفلك أن المسافة تبلغ 13 مليار سنة ضوئية يسمى ذلك بمسافة زمن انتقال الضوء) وقد يرى فلكي آخر أن المسافة التي تفصلنا عن ذات الجرم قدرها 29 مليار سنة ضوئية (يسمى هذا المسافة المسايرة).

ومنذ ذلك الحين عُرفت النتائج التي خلص إليها هابل باسم قانون هابل، والذي ينص علي أن السرعة التي تتحرك بها المجرات مبتعدة عنا تتناسب طرديا مع المسافة التي تفصل المجرات عنا كلما كانت تلك المجرات بعيدة، زادت سرعتها في الابتعاد. هكذا صار قياس سرعات المجرات أسهل نسبيًّا؛ حيث يدل مقدار الانزياح الاحمر على سرعة المجرة على الفور. أما تحديد بعد المجرة عنا، فهو مسألة مختلفة. فقد كان هذا أصعب ما في الأمر. تذكر أن حسابات هابل للمسافة التي تفصلنا عن سديم أندروميدا جاءت خاطئة بمعامل 2.5 كان هابل قد وضع معادلة بسيطة نسبيا وهي H0D = v؛ حيث v هي سرعة المجرة، وD هي المسافة التي تفصلنا عن تلك المجرة وH0 هو ثابت صار يعرف اليوم باسم ثابت هابل قدر هابل ذلك الثابت بحوالي 500، ويُقاس بوحدات الكيلومتر في الثانية في ميجا فرسخ فلكي (1 ميجا فرسخ فلكي يساوي 3.26 مليون سنة ضوئية). كان الارتياب في ثابته يقدر بنحو 10 بالمائة. وهكذا، وفقًا لهابل، إذا أخذنا مجرة على بعد 5 ميجا فرسخ فلكي مثالًا، فستكون سرعتها في الابتعاد عنا نحو 2500 كيلومتر في الثانية (حوالي 1600 ميل في الثانية).

من الواضح أن الكون يتمدد بسرعة. لكن ذلك لم يكن هو كل ما أماط اكتشاف هابل اللثام عنه. لو عرفت حقًّا قيمة ثابت هابل فسوف تدير عقارب الساعة إلى الوراء كي تحسب الزمن الذي مضى على الانفجار العظيم ومن ثم، تحسب عمر الكون.

هابل نفسه قدر عمر الكون بملياري سنة. لكن هذا التقدير يتعارض مع عمر الارض الذي قدره الجيولوجيون بنحو ثلاث مليارات سنة. وهو الأمر الذي أزعج هابل كثيرًا لأسباب وجيهة. وبالطبع لم يكن يدرك أنه ارتكب عددًا من الأخطاء النظامية؛ إذا لم يكتف هابل بالخلط بين أنواع مختلفة من المتغيرات السيفيدية في بعض الحالات، بل ظن أن سحب الغاز التي تشكلها النجوم نجوما ساطعة في مجرات بعيدة.

ويعد تأمل تاريخ ثابت هابل نفسه أحد طرق التأمل الفعالة فيما يُضاهي ثمانين عاما من التقدم في قياس المسافات النجمية. ظل علماء الفلك لقرابة قرن من الزمان يكافحون لتحديد قيمة ثابت هابل، الأمر الذي لم يسفر عن تقليل قيمة هذا الثابت لسبع مرات فحسب، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة حجم الكون بدرجة ضخمة، بل وغير كذلك تقدير عمر الكون من التقدير الأولي الذي حدده هابل بملياري سنة إلى تقديرنا الحالي الذي نحدده بأربعة عشر مليار سنة أو 13.75 ± 0.11 مليار سنة تحديدا. والآن بفضل ما أتيح لنا من صورٍ رَصَدَ بعضها ذلك التلسكوب الرائع الذي يدور حول الأرض والذي يحمل اسم هابل نفسه صار هناك إجماع على أن قيمة ثابت هابل تساوي 70.4 ± 1.4 كيلومتر في الثانية لكل ميجا فرسخ فلكي. وأن قدر الارتياب في هذه القيمة يقدر باثنين في المائة فقط – وهو شيء عجيب.

لو تفكرت في الأمر قليلا، لوجدت أن قياسات التزيح التي بدأت عام 1838 صارت هي الأساس الذي قام عليه تطور الآلات والأدوات الرياضية، مما مكنها من الوصول إلى مسافات تقدر بمليارات السنين الضوئية عند حافة الكون المرئي.

ومع كل ذلك التقدم الذي أحرزناه في حل ألغاز على غرار ما سبق، تظل هنالك بالطبع ألغاز أخرى كثيرة لم تُحل بعد فبرغم قدرتنا على قياس نسبة المادة المظلمة والطاقة المظلمة الموجودتين في الكون ليست لدينا أدنى فكرة عن كنههما. ونعرف عمر الكون، لكننا ما زلنا نتساءل عما إذا كان سينتهي، وإن حدث فكيف ومتى؟ يمكننا أن نجري قياسات دقيقة للجاذبية الأرضية والكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة والشديدة، لكننا أبدًا لا نعرف ما إذا كان سيأتي يوم نجمعها فيه كلها في نظرية موحدة. ولا نحن نعرف احتمالات وجود كائنات ذكية أخرى على كواكب أخرى داخل مجرتنا، أو في غيرها من المجرات. ومن ثم، ما زال الطريق أمامنا طويلًا. لكن العجيب في الأمر هو كم الإجابات التي قدمتها لنا أدوات الفيزياء بقدر هائل من الدقة.

_________________________________________________

هوامش

(1) وهو نفس ما تعرضت له ليز مايتنر التي أسهمت في اكتشاف الانشطار النووي؛ وكذلك روزاليند فرانكلين، التي أسهمت في اكتشاف تركيب الحمض النووي؛ وأيضًا جوسلين بيل، التي اكتشفت النباضات، والتي كان ينبغي أن تتشارك في جائزة نوبل في عام 1974 مناصفة مع مشرفها، أنطوني هيويش، الذي نالها لأجل «دوره الحاسم في اكتشاف النباضات».

(2) يسميها العرب مجرة المرأة المسلسلة، لكننا آثرنا استخدام الاسم الأجنبي لسهولة كتابته وشيوع تداوله (المترجم).

الاكثر قراءة في النجوم

الاكثر قراءة في النجوم

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة