النحو

اقسام الكلام

الكلام وما يتالف منه

الجمل وانواعها

اقسام الفعل وعلاماته

المعرب والمبني

أنواع الإعراب

علامات الاسم

الأسماء الستة

النكرة والمعرفة

الأفعال الخمسة

المثنى

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

العلم

الضمائر

اسم الإشارة

الاسم الموصول

المعرف بـ (ال)

المبتدا والخبر

كان وأخواتها

المشبهات بـ(ليس)

كاد واخواتها (أفعال المقاربة)

إن وأخواتها

لا النافية للجنس

ظن وأخواتها

الافعال الناصبة لثلاثة مفاعيل

الأفعال الناصبة لمفعولين

الفاعل

نائب الفاعل

تعدي الفعل ولزومه

العامل والمعمول واشتغالهما

التنازع والاشتغال

المفعول المطلق

المفعول فيه

المفعول لأجله

المفعول به

المفعول معه

الاستثناء

الحال

التمييز

الحروف وأنواعها

الإضافة

المصدر وانواعه

اسم الفاعل

اسم المفعول

صيغة المبالغة

الصفة المشبهة بالفعل

اسم التفضيل

التعجب

أفعال المدح والذم

النعت (الصفة)

التوكيد

العطف

البدل

النداء

الاستفهام

الاستغاثة

الندبة

الترخيم

الاختصاص

الإغراء والتحذير

أسماء الأفعال وأسماء الأصوات

نون التوكيد

الممنوع من الصرف

الفعل المضارع وأحواله

القسم

أدوات الجزم

العدد

الحكاية

الشرط وجوابه

الصرف

موضوع علم الصرف وميدانه

تعريف علم الصرف

بين الصرف والنحو

فائدة علم الصرف

الميزان الصرفي

الفعل المجرد وأبوابه

الفعل المزيد وأبوابه

أحرف الزيادة ومعانيها (معاني صيغ الزيادة)

اسناد الفعل الى الضمائر

توكيد الفعل

تصريف الاسماء

الفعل المبني للمجهول

المقصور والممدود والمنقوص

جمع التكسير

المصادر وابنيتها

اسم الفاعل

صيغة المبالغة

اسم المفعول

الصفة المشبهة

اسم التفضيل

اسما الزمان والمكان

اسم المرة

اسم الآلة

اسم الهيئة

المصدر الميمي

النسب

التصغير

الابدال

الاعلال

الفعل الصحيح والمعتل

الفعل الجامد والمتصرف

الإمالة

الوقف

الادغام

القلب المكاني

الحذف

المدارس النحوية

النحو ونشأته

دوافع نشأة النحو العربي

اراء حول النحو العربي واصالته

النحو العربي و واضعه

أوائل النحويين

المدرسة البصرية

بيئة البصرة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في البصرة وطابعه

أهم نحاة المدرسة البصرية

جهود علماء المدرسة البصرية

كتاب سيبويه

جهود الخليل بن احمد الفراهيدي

كتاب المقتضب - للمبرد

المدرسة الكوفية

بيئة الكوفة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الكوفة وطابعه

أهم نحاة المدرسة الكوفية

جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود الكسائي

الفراء وكتاب (معاني القرآن)

الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف اسبابه ونتائجه

الخلاف في المصطلح

الخلاف في المنهج

الخلاف في المسائل النحوية

المدرسة البغدادية

بيئة بغداد ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في بغداد وطابعه

أهم نحاة المدرسة البغدادية

جهود علماء المدرسة البغدادية

المفصل للزمخشري

شرح الرضي على الكافية

جهود الزجاجي

جهود السيرافي

جهود ابن جني

جهود ابو البركات ابن الانباري

المدرسة المصرية

بيئة مصر ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو المصري وطابعه

أهم نحاة المدرسة المصرية

جهود علماء المدرسة المصرية

كتاب شرح الاشموني على الفية ابن مالك

جهود ابن هشام الانصاري

جهود السيوطي

شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك

المدرسة الاندلسية

بيئة الاندلس ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الاندلس وطابعه

أهم نحاة المدرسة الاندلسية

جهود علماء المدرسة الاندلسية

كتاب الرد على النحاة

جهود ابن مالك

اللغة العربية

لمحة عامة عن اللغة العربية

العربية الشمالية (العربية البائدة والعربية الباقية)

العربية الجنوبية (العربية اليمنية)

اللغة المشتركة (الفصحى)

فقه اللغة

مصطلح فقه اللغة ومفهومه

اهداف فقه اللغة وموضوعاته

بين فقه اللغة وعلم اللغة

جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى

جهود المحدثين

اللغة ونظريات نشأتها

حول اللغة ونظريات نشأتها

نظرية التوقيف والإلهام

نظرية التواضع والاصطلاح

نظرية التوفيق بين التوقيف والاصطلاح

نظرية محاكات أصوات الطبيعة

نظرية الغريزة والانفعال

نظرية محاكات الاصوات معانيها

نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية

نظريات تقسيم اللغات

تقسيم ماكس مولر

تقسيم شليجل

فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

لمحة تاريخية عن اللغات الجزرية

موطن الساميين الاول

خصائص اللغات الجزرية المشتركة

اوجه الاختلاف في اللغات الجزرية

تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللغات الشرقية

اللغات الغربية

اللهجات العربية

معنى اللهجة

اهمية دراسة اللهجات العربية

أشهر اللهجات العربية وخصائصها

كيف تتكون اللهجات

اللهجات الشاذة والقابها

خصائص اللغة العربية

الترادف

الاشتراك اللفظي

التضاد

الاشتقاق

مقدمة حول الاشتقاق

الاشتقاق الصغير

الاشتقاق الكبير

الاشتقاق الاكبر

اشتقاق الكبار - النحت

التعرب - الدخيل

الإعراب

مناسبة الحروف لمعانيها

صيغ اوزان العربية

الخط العربي

الخط العربي وأصله، اعجامه

الكتابة قبل الاسلام

الكتابة بعد الاسلام

عيوب الخط العربي ومحاولات اصلاحه

أصوات اللغة العربية

الأصوات اللغوية

جهود العرب القدامى في علم الصوت

اعضاء الجهاز النطقي

مخارج الاصوات العربية

صفات الاصوات العربية

المعاجم العربية

علم اللغة

مدخل إلى علم اللغة

ماهية علم اللغة

الجهود اللغوية عند العرب

الجهود اللغوية عند غير العرب

مناهج البحث في اللغة

المنهج الوصفي

المنهج التوليدي

المنهج النحوي

المنهج الصرفي

منهج الدلالة

منهج الدراسات الانسانية

منهج التشكيل الصوتي

علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة وعلم النفس

علم اللغة وعلم الاجتماع

علم اللغة والانثروبولوجيا

علم اللغة و الجغرافية

مستويات علم اللغة

المستوى الصوتي

المستوى الصرفي

المستوى الدلالي

المستوى النحوي

وظيفة اللغة

اللغة والكتابة

اللغة والكلام

تكون اللغات الانسانية

اللغة واللغات

اللهجات

اللغات المشتركة

القرابة اللغوية

احتكاك اللغات

قضايا لغوية أخرى

علم الدلالة

ماهية علم الدلالة وتعريفه

نشأة علم الدلالة

مفهوم الدلالة

جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود الجاحظ

جهود الجرجاني

جهود الآمدي

جهود اخرى

جهود ابن جني

مقدمة حول جهود العرب

التطور الدلالي

ماهية التطور الدلالي

اسباب التطور الدلالي

تخصيص الدلالة

تعميم الدلالة

انتقال الدلالة

رقي الدلالة

انحطاط الدلالة

اسباب التغير الدلالي

التحول نحو المعاني المتضادة

الدال و المدلول

الدلالة والمجاز

تحليل المعنى

المشكلات الدلالية

ماهية المشكلات الدلالية

التضاد

المشترك اللفظي

غموض المعنى

تغير المعنى

قضايا دلالية اخرى

نظريات علم الدلالة الحديثة

نظرية السياق

نظرية الحقول الدلالية

النظرية التصورية

النظرية التحليلية

نظريات اخرى

النظرية الاشارية

مقدمة حول النظريات الدلالية

موضوعات أخرى

النموذج الأول: كاتز وفودور (1963) وكاتز وبوسطل (1964)

المؤلف:

عبد المجيد الجحفة

المصدر:

مدخل الى الدلالة الحديثة

الجزء والصفحة:

ص59- 67

29-4-2018

12217

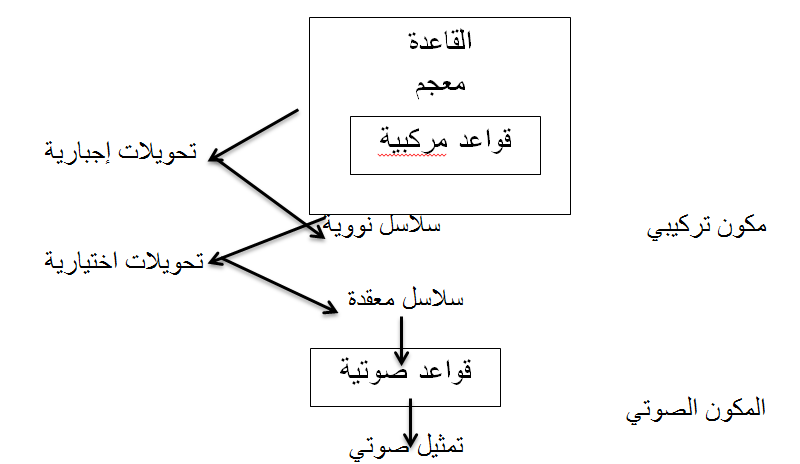

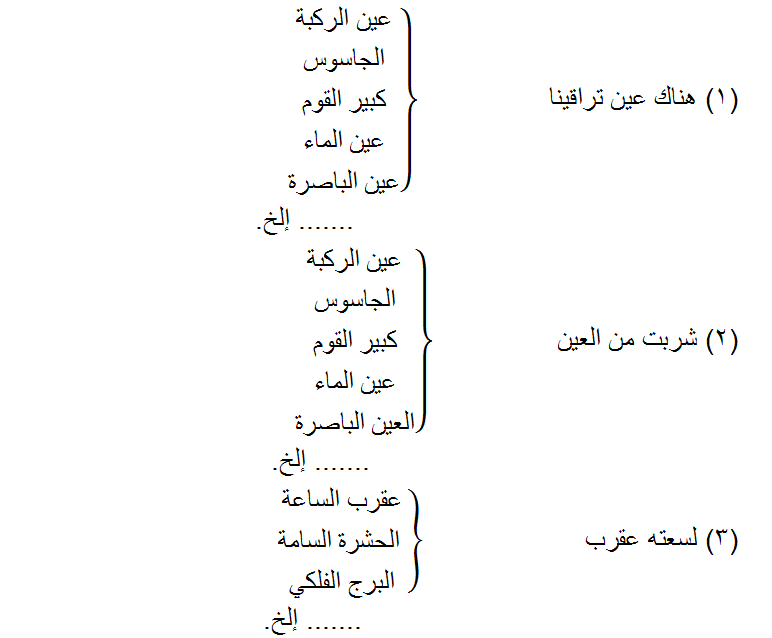

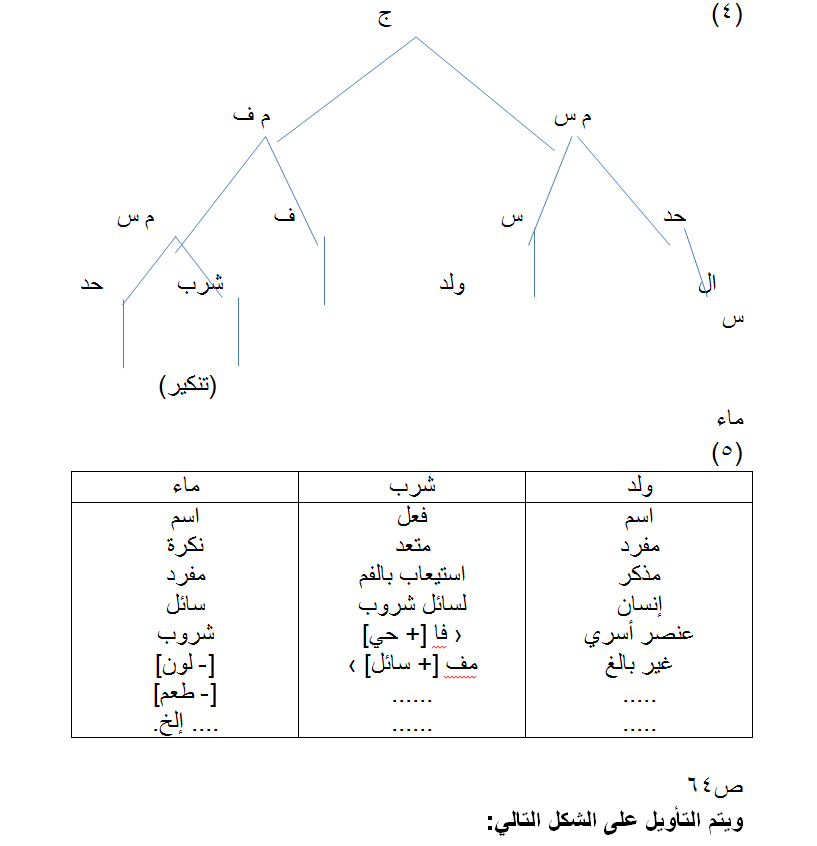

اقترح شومسكي (1957) في كتابه " البنيات التركيبية " نموذجاً نحوياً يفترض أن ملكة اللغو عند البشر مستمدة من النحو الذي يستبطنونه. واقترح ان تكون قوة توليد البنيات اللغوية عند البشر ناتجة عن مكون تركيبي يسمح لهؤلاء بإنتاج الجمل النحوية في اللغة التي يتكلمونها. ويعمل هذا المكون على توليد المتواليات الجيدة نحوياً ويلغي غيرها. كما يتضمن هذا النحو، الى جانب المكون التركيبي، مكونا صوتيا، ومهمته اسناد شكل صوتي (مستمد من تمثيل صوتي) لتلك المتواليات التي ولدها المكون التركيبي. وينبغي أن نلاحظ غياب مكون

ص59

يسند التأويل الدلالي للبنيات التي يولدها التركيب، والمعجم هو الذي يزود البنية التركيبية بالمعنى. وقد كانت بنية النحو منظمة عموماً على الشكل التالي:

ونذكر هنا أن مهمة النحو تكمن، عند شومسكي (1957)، في توليد كل – وفقط كل – الجمل النحوية. وتقترن كل جملة بوصف بنيوي يبين كيف تأتلف الأجزاء المكونة لها، وتقوم القاعدة التحويلية بإعادة النظر في رتب هذه الأجزاء أو حذف بعضها. ويتم التمييز بين تحويلات إجبارية خرجها سلاسل نووية، وتحويلات اختيارية خرجُها سلاسل معقدة. مثال الأولى تحويل التطابق، ومثال الثانية تحويل الصلة.

بعد نموذج "البنيات التركيبية" الخالي من مكون دلالي، اقترح كاتز وفودور (1963) وكاتز بوسطل (1964) نموذجاً اعتبر الدلالة جزءاً نسقيا في تحليل اللغة، وبالتالي مكونا خاصا بإسناد المعاني الى المتواليات اللغوية. ويمكن أن نجمل اقتراحات هؤلاء الباحثين فيما سمي بجهاز التأويل الدلالي. ويتكون هذا الجهاز من عنصرين اثنين: القاموس وقواعد الإسقاط.

1. القاموس

يقوم القاموس بإعطاء معنى للمفردات المكونة للجملة. ولكن ما هو القاموس، وما هي المهام التي يقوم بها في هذا النموذج ؟ ينبغي أن نميز، أولا بين القاموس والمعجم. فهما يختلفان في أمرين: أولهما ان المعجم جزء من المكون التركيبي، أما القاموس فيدخل في إطار المكون الدلالي، أو جهاز التأويل الدلالي، وثانيهما أن المعجم عبارة عن قواعد آلية تعوض المقاولات

ص60

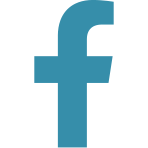

التركيبية النهائية بمفردات من المعجم (أي ما يسمى بقواعد الإدماج المعجمي (règles d'insertion lexicale)، وهذا التعويض يتم بصورة آلية لا تأخذ بعين الاعتبار الصفات الدلالية التي يجب أن توجد في المفردات التي تعوض المقولات التركيبية. اما القاموس فمهمته إعطاء المفردات تأويلا دلالياً. ولكن نحصل على تأويل دلالي يشمل مفردات الجملة، فإنه يتم تحديد جميع المداخل المعجمية التي تحتوي عليها المفردات، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب الى المفردة المراد تأويلها. فالتأويل الدلالي للمفردة عبارة عن عدد معين من المداخل المعجمية التي تشكل المداخل المنسوبة للمفردة قاموسياً. إذن يمدنا القاموس بالمداخل المعجمية المختلفة المفردة (أي شروحها المختلفة). ويحتوي المدخل المعجمي على ما يلي:

أ- سمات تركيبية: وهي تحديد المقولي للمفردة. وقد تكون هذه السمات أصلية أو فرعية. فالمردتان "عين" و "عقرب"، مثلا سماتها الأصلية كونها اسما، وسماتها الفرعية كونهما مفردا، مؤنثا،.... الخ.

" عين "، " عقرب " أصلية: اسم

فرعية: مفرد، مؤنث، إلخ.

ب- سمات دلالية: تحدد هذه السمات المحتوى الدلالي للمفردة. ومعلوم أن الألفاظ قد تجتمع على عدد من السمات، قد تفترق في سمات أخرى. ويمكن أن تنعت الأولى بكونها سمات جامعة وتنعت الثانية بكونها سمات مانعة.

- السمات الجامعة: سمات تتقاسمها المفردة مع المفردات المحاقلة لها، أي تلك التي تقع في نفس الحقل الدلالي(1). فإذا أخذا مثلا لفظي " الرؤية " و " الإبصار " وجدناهما يجتمعان في عدد من السمات، وعلى رأسها أنهما يفيدان استعمال حاسة البصر لإدراك شيء معين.

ص61

- السمات المانعة: سمات تخص المفردة بعينها، وتميزها عما عداها من المفردات التي تحاقلها. إن "الإبصار" يختلف عن " الرؤية" في كونه لا يستعمل في الرؤية المادية، ذلك أننا نقول "رأيتك في منامي" ولا نقول "أبصرتك في منامي". و "الرؤية" تختلف عن "الإبصار" في كونها تستعمل للرؤية المادية والمجردة على السواء. وهذا ما يمنع المفردتين من أن تدلا على نفس الشيء. ويمكن للتحليل أن يبرز سمات مانعة أخرى.

- قيود الانتقاء: من مميزات هذه القيود أنها تخص المحمولات (الفعل ومشتقاته والحروف، أي كل ما يفرع الى شيء آخر). ومهمة هذه القيود تحديد ما يشترطه المحمول في المفردات التي تساوقه. إن للمحمول موضوعات، وهذه الموضوعات يجب أن تستجيب لما يشترطه المحمول فيها. فالفعل " شرب " يُشترط في فاعله أن يكون [+ حي] (إلا على سبيل المجاز، وسنرجع الى ذلك )، ولذلك لا يمكن أن نقول " شرب المصباح كذا ". كما يشترط هذا المحمول في مفعوله أن يكون [+سائل] و [+شروب]، ولذلك لا يمكن أن نقول " شرب زيد تراباً ". والصفة " أزرق " تشترط في موضوعها (أي ما يحمل اللون " أزرق ") أن يكون [+ مادي]. ويشترط الحرف بدوره بعض القيود في الموضوع الذي يتعدى إليه، فالحرف " على " مثلا يشترط ان يكون موضوعه عبارة عن مساحة مسطحة او متصوراً كذلك و الحرف " في " يشترط في موضوعه ان يكون مساحة ذات حدود... الخ. ويستفاد من هذا ان هذه القيود تمنع متكلم اللغة من إنتاج جمل شاذة أو منحرفة من الناحية الدلالية.

2. قواعد الإسقاط

تمدنا هذه القواعد بالتأويل الدلالي المرتبط بالجملة ككل. ولكن، كيف يتم ذلك ؟ وما هي مهمة هذه القواعد ؟ وما هو الإسقاط ؟ وماذا يُسقط في ماذا ؟ إن التأويل الشامل المسند الى الجملة يتم عبر ما يسمى بقواعد الضم أو الملغمة (amalgamation). فمعنى الجملة هو نتيجة ضم مدلول كل مفردة من المفردات المشكلة للجملة الى مداليل المفردات الأخرى الموجودة في هذه الجملة. فمعنى الجملة يساوي، إذن معاني الوحدات التي تكونها. وتخضع عملية الضم لشروط ثلاثة:

- قيد تركيبي: تتم عملية الضم حسب سلمية العلاقات التركيبية، إذ تتألف المداليل بمقتضى السلمية التركيبية فيكون الضم صاعداً انطلاقاً من الرموز الموجودة في قدم الشجرة التركيبية، وصولا الى المقولات العليا التي تشرف على ما يسغلها. وهكذا تُضم العجرات البنات الى بعضها فنحصل على تأويل العجرة الأم والعجرة الأم تضم الى اختها فنحصل على تأويل أمهما، وهكذا الى ان نصل الى تأويل الجملة ككل.

ص62

- شرط دلالي: ينبغي ان تكون المداليل المضمومة الى بعضها متلائمة، إذ لايمكن ان نضم الا المداليل التي تتلاءم. وبهذا يتم انتقاء (أو فرز ) مداليل المفردات على مستوى قواعد الإسقاط، بحيث لا يُبقى إلا على المداليل التي تتلاءم. فقواعد الإسقاط تُسقط المعلومات الموجودة في المعجم على المستوى التركيبي. إن المعجم، باعتباره حاملا لدلالات الألفاظ، يتم إسقاطه في البناء التركيبي كي نحصل على قراءة (أي تأويل) جيد للمتوالية اللغوية، مع العلم ان القراءات قد تتعدد. ونعطي هنا بعض الامثلة، بحيث ينتقي الفعل ما يلائمه:

وغاية شرط التلاؤم هذا تلافي الالتباس وتفادي تعدد القراءات حين لا يوجد ما يدعو اليها. ويقضي هذا الشرط بانتقاء قراءة واحدة تسند الى الجملة. إلا أن هذا الشرط قد لا يستوفي في جمل من قبيل " هذه عين " أو " رأيت عينا ".... إلخ، فنحتاج الى قرائن سياقية كي يتم تأويل هذا المشترك تأويلاً ملائما.

ص63

- قيود الانتقاء: نوقش هذا الشرط كثيراً. وقد ركز النقاش، بالخصوص على طبيعة هذه القيود. وقد اعتبره التأويليون ذا طبيعة تركيبية فيما اعتبره التوليديون ذا طبيعة دلالية. وقد وُضعت هذه القيود على عملية الضم، بحيث نتلافى بواسطتها توليد جمل لاحنة دلاليا أو جمل صغرية التأويل. وهذا الشرط الثالث ليس في الحقيقة إلا جمعاً بين الشرطين السالفي الذكر: شرط الضم الصاعد وشرط التلاؤم. وبذلك، فقيود الانتقاء هنا ذات طبيعة تركيبية. فهذان الشرطان يوضحان العمليات التي تسلكها قيود في الانطباق. ويضاف الى هذا، بالطبع، محتوى قيود الانتقاء. لتمثل لذلك بالجملة التالية: " شرب الولد ماء ".

(6) أ. م س في ج ---› حد + س ---› ال + ولد

[س، مذكر، إنسان، عنصر أسري، غير بالغ،.... إلخ ]

ب. م س في م ف ---› تنكير + س ---› ماء

[س، مفرد، سائل، شروب، دون طعم أو لون،.... إلخ ]

ج. م س في ج ---› ف + م س ----› شرب + ماء

[ف، متعد، استيعاب بالفم لسائل شروب،.... إلخ]

د. تأويل ج ----› تأويل م س في ج + تأويل م ف في ج.

نسمي هذه الجملة أحادية القراءة أو صفرية الالتباس، وذلك لكونها أرضت قيود الانتقاء. فهي لا تشتمل على مفردة نونية التأويل، كما لا تشتمل على مفردتين تأويلهما واحد.

ملاحظات

أ- من الانتقادات التي وجهت الى الجهاز التأويلي الذي قدمناه أعلاه أنه لا يهتم بالبعيد الذريعي (pragmatique) للبنيات التي صفها. إنه ليس بمقدوره أن يمدنا بالتأويل الدلالي الكامل للجمل، بما في ذلك ظروف إنتاجها. فكل جملة تتوفر على دلالة مقالية ترتبط بالمعاني الحرفية للألفاظ، ودلالة مقامية ترتبط بما وراء اللفظ، مثل نية المتكلم والاستلزام المرتبط باللفظ وتأويل المخاطب والاقتضاء... إلخ.

يحاول هذا النموذج بناء دلالة مقالية، دلالة تشكل جزءا من القدرة اللغوية لدى المتكلم. وبعبارة أخرى فإن مجال هذا النموذج القدرة وليس الانجاز، علما بأن ما يمكن أن نعتبره قدرة "دلالية" هو المعاني اللغوية الصرف التي لا تكيفها عوامل خارجة عن المعطى اللغوي. أما المعاني التي ترتبط بسياقات توجد خارج اللغة فيمكن أن تصفها نظريات لها بعد مقامي، وهي نظريات تركز على الظواهر الإنجازية في إطار التواصل الفعلي بلغة من اللغات.

ب- من المشاكل التي لا يحلها هذا النموذج مشكل البنيات المسكوكة (structures idiomatiques). فمعلوم أن معاني هذه البنيات لا تتأتى من ضم معاني المفردات التي تشكلها الى بعضها. إننا حين نقول " أصابت الشاة عين " فلسنا نعني بذلك ان شخصاً ما أرسل عينه

ص65

لتضرب الشاة، او ان عينه ذهبت لتصيب هذه الشاة،... إلخ. معنى هذه البنية أن احدهم نظر الى الشاة نظرة حسد وغيرة فنتج عن ذلك أن أصابها مكروه. فمن خصائص فاعل الفعل " أصاب " أن يكون شيئاً يصيب (أي ينتقل ماديا من مكان هدف الى مكان مصدر) كالسهم أو الحجر و غيرهما، والعين تخرق هذه القاعدة الانتقائية التي يفرضها الفعل " أصاب ". إلا أنه رغم هذا الخرق فالجملة معطى موجود في اللغة. وهو أمر لا تتنبأ به قيود الانتقاء.

جـ- إذا انطلقنا من لغة من اللغات ذات الرتبة (ف فا مق ) (= فعل، فاعل، مفعول)، مثل العربية ولغة الولش (Welsh) والإرلندية (Irish) وغيرها، يمكن أن نبني انتقاداً عاما يخص عملية الضم. فهذه الأخيرة تشتغل، كما وضحنا أعلاه، تبعا للقواعد المقولية للغات رتبتها " فا ف، مف ". وهذه اللغات تعاد كتابة ج فيها على النحو التالي (يقرأ السهم: "تُعاد كتابته"):

(7) ج ----› م س 1 م ف

م ف -----› ف م س 2

حيث ( م س 1 ) هو الفاعل وحيث ( م س 2 ) هو المفعول. فالرمز (ج) (= جملة) يشرف على ( م س 1 ) وعلى ( م ف ) يشرف على (ف) وعلى (م س 2). وإذا انطلقنا من أسفل الشجرة فإن الضم الصاعد يتحقق. ولكن ماذا عن لغات ليست لها هذه الرتبة ؟ لنأخذ مثال اللغة العربية، حيث تعاد كتابة (ج) فيها على الشكل التالي (أخذا بعين الاعتبار التوالي السطحي للمكونات):

(8) ج -----› ف م س 1 م س 2

ذلك أن الرتبة فيها تخالف الرتبة في الفرنسية أو الإنجليزية مثلا. وبذلك لا يمكن ضم (ف) الى (مف) (أي (ف) الى (م س 2) ) لأنه لا توجد علاقة تجاوز بنيوي بين الفعل والمفعول في اللغة العربية، فالفاعل يقع بينهما. وهذا يطرح علينا مسألة الشكل الذي يمكن أن تتخذه مقولة (م ف) في اللغة العربية بالنظر الى خاصية عدم التجاوز البنيوي. وهذا المشكل غير مطروح في اللغات ذوات الرتبة " ذا فا مف)، كما نعرف.

إلا أن هذا الانتقاد الذي يقوم على الفرق الشجري بين لغات من نوع (ف فا مف) ولغات من نوع (فا ف مف) يعد انتقادا سطحيا. فهذا الانتقاد يقوم على افتراض بنية مسطحة تنتظم فيها مكونات الجمل في اللغات بحسب الرتبة التي تظهر في السطح. غير أنه يمكن أن نفترض رتبة عميقة للغة العربية تشبه تلك الموجودة في لغات من نوع (فا ف مف)، وأن (ف) ينقل الى مكان قبل (فا) فتحصل على الرتبة (ف فام ف). وعموماً نحتاج الى أدوات نظرية كثيرة كي نقيم الاستدلال على هذا، لذلك نحيل على الفاسي الفهري (1985) و (1990) و (1993).

ص66

ويمكن أن نبين سطحية هذا الانتقاد بكونه يغفل أن أساس عملية الضم فرضُ الحمول (الفعل ومشتقاته عموماً) قيوداً على الموضوعات التي تساوقه، وسواء أكانت هذه الموضوعات مرتبة سطحياً على شكل (مح فام ف) أو على شكل (فا مح مف) (حيث تشير مح الى المحمول)، فإن عملية الضم تتم. فمعلوم أن قيود الانتقاء باعتبارها جزءاً أساسياً من هذه النظرية ظاهرة كلية تجدها في جميع اللغات، ولا يشفع في ذلك اختلاف الرتب بين اللغات. وتبعا لذلك، يمكن اعتبار عملية الضم المحترم للعلاقات التركيبية عملية تنجزها كل لغة بالطريقة التي تنسجم مع رتبة مكوناتها داخل الجملة، إن الجملة تعاد كتابتها بعبارات المنطق المحصولي كالتالي:

(9) ج -----› مح، مو 1،....، مون.

(نشير (مو) الى (موضوع) ).

ونعتبر الجملة، بناء على هذا، ضا للمحمول الى موضوعاته مع اعتبار الشكل الشجري أمرا خاصا باللغات الخاصة كما أسلفنا، وينبغي أن يحترم هذا الضم شرط تلاؤم المفردات المكونة للجملة وشرط الصعود، وهما شرطان أساسيان هنا.

وعلى العموم، فإن مسألة الرتبة مرتبطة ارتباطا وثيقاً بعدم التوازي المعروف بين الفاعل والمفعول. ولهذا، فاللغات كلها تتضمن مركبا فعليا، وهو عبارة عن مقولة معجمية. أما الفاعل فلا يتحقق في البنية إلا إذا توفرت بعض المقولات الوظيفية (مثل الزمن والتطابق). والمقولات المعجمية ترد في قدم الشجرة، أما المقولات الوظيفية فتقع في أعلاها مقارنة بالمقولات المعجمية.

ص67

________________

(1) الأعمال الأولى في وصف الحقول التصورية (أو الدلالية او المعجمية بحسب الدارسين) قام بها تربي Trier وإبسن lpsen ويورزيغ Poroig. وكان لهذه الأعمال منطلقات إثنوغرافية وانثروبولوجية، ولم تكن الانشغالات اللغوية إلا ثانوية. فالأمر كان يتعلق، بالإساس باستثمار المعطيات اللغوية من أجل التوصل الى بناء الاشكال التصورية لمجتمع معين. وهكذا تمت دراسة ألفاظ القرابة والتصنيفات النهائية الشعبية وألفاظ الحيوان ؛.. إلخ. ومن المحاولات اللغوية الدالة في دراسة الحقول ما عرف بالتحليل المكوني (I'analyae componeotielle) داخل الحقول المعجمية، وذلك من خلال إقامة تمثيل للوحدات الدنيا في المعنى (على غرار دراسة الفونيمات وسماتها في نظرية باكيسون) بغية الوصول الى بنية لغوية للحقول المعجمية. وعموماً فالحقل الدلالي هو المساحة التي يغطيها، في مجال الدلالة ؛ لفظ معين أو مجموعة ألفاظ في اللغة. فبإمكاننا، مثلا ان نصف الحقل الدلالي للفظ " عين " وذلك من خلال تصور مبني على الاشتراك اللفظي (= تعدد المعنى ). ويمكننا أن نصف هذا اللفظ من خلال تصور كنائي، وذلك من خلال التعرض الى مختلف استعمالات هذا اللفظ بغض النظر عن اشتراكه اللفظي. هذا في ما يخص الحقل الدلالي المرتبط بلفظ معين. أما الاستعمال الثاني لمصطلح الحقل الدلالي، وهو الأعم، فينطلق من دراسة العلائق الدلالية الموجودة بين مجموعة من الألفاظ تشترك في خصائص دلالية كأن ندرس الأفعال الدالة على الحركة (مثل " ذهب " " وسار " و " مشى "،.... إلخ )، فننظر في علاقات الالتقاء وعلاقات الانتقاء بينها، أو ندرس الأفعال النفسية أو افعال الاعتقاد، أو الأفعال الحسية... إلخ.

الاكثر قراءة في قضايا دلالية اخرى

الاكثر قراءة في قضايا دلالية اخرى

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة

"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)