|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2025-04-26

التاريخ: 2025-04-01

التاريخ: 2025-02-25

التاريخ: 2025-04-10

|

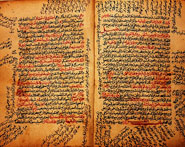

النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّوْنَ.

مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي (1) مِنَ الرُّوَاةِ وَالعُلَمَاءِ (2).

وأهمُّ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ المَوَالِي المَنْسُوبينَ إلى القبائلِ بوَصْفِ الإطلاقِ، فإنَّ الظاهرَ فِي المَنسُوبِ إلى قَبِيلةٍ كَمَا إذَا قِيلَ: ((فُلاَنٌ القُرَشِيُّ)) أنَّهُ مِنْهُمْ صَلِيْبَةً (3)، فإذن بَيانُ مَنْ قِيلَ فِيهِ: قُرَشيٌّ من أجلِ كونِهِ مَوْلَى لهم مُهِمٌّ.

واعْلمْ أَنَّ فيهم مَنْ يُقالُ فِيهِ: ((مَوْلَى فَلانٍ)) أَوْ ((لبني فلانٍ)) والمرادُ بِهِ مَوْلَى العَتَاقَةِ وهذا هُوَ الأغلبُ فِي ذَلِكَ.

ومنهم منْ أُطلِقَ عَلَيْهِ لفظُ ((المَوْلَى)) والمرادُ بِهِ وَلاءُ الإسلامِ.

ومنهم أَبُو عبدِ اللهِ البُخَارِيُّ فَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ الجُعْفِيُّ (4) مَوْلاَهُمْ نُسِبَ إلى وِلاءِ الجُعْفيِّينَ؛ لأنَّ جَدَّهُ - وأظنُّهُ الذي يُقالُ لَهُ: الأحنفُ (5) - أسلمَ وَكَانَ مجوسِيّاً عَلَى يَدِ اليَمَانِ بنِ أخنسَ الجُعْفيِّ (6) جدِّ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيِّ (7) الجُعْفِيِّ أحدِ شُيوخِ البُخَارِيِّ. وكذلك الحَسَنُ بنُ عيسى المَاسَرْجِسيُّ (8) مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ إنَّما ولاؤهُ لَهُ منْ حَيْثُ كونُهُ أسلمَ - وَكَانَ نَصْرانيّاً - عَلَى يَدَيهِ.

ومنهمْ مَنْ هُوَ مَوْلَىً بوَلاءِ الحِلْفِ والموالاةِ كمالكِ بنِ أنسٍ الإمامِ، وَنَفَرُهُ هُمْ أَصْبَحِيُّونَ حِمْيَريُونَ صَلِيْبَةً (9) وهُمْ مَوَالٍ لِتَيْمِ قُرَيْشٍ بالحِلْفِ، وَقِيلَ، لأنَّ جَدَّهُ مَالِكَ بنَ أبي عامرٍ كَانَ عَسِيفاً عَلَى طَلْحةِ بنِ عُبَيدِ اللهِ التَّيْميِّ (10) أيْ أَجِيراً، وطَلْحَةُ يَخْتَلِفُ(11) بالتِّجارَةِ فقِيلَ: ((مَوْلَى التَّيْمِيّينَ)) لِكَوْنِهِ مَعَ طلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ.

وهذا قِسْمٌ رابعٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ مَا أسلفناهُ فِي مِقْسَمٍ أَنّهُ قِيلَ فِيهِ: ((مَوْلَى ابنُ عَبَّاسٍ)) لِلزومِهِ إيّاهُ (12).

وهذه أمثلةٌ للمنسوبينَ إلى القَبائِلِ منْ مَوَالِيهم (13):

أَبُو البَخْتَريُّ (14) الطائيُّ سعيدُ بنُ فَيْرُوزَ التابعيُّ هُوَ مَوْلَى طَيّءٍ. أَبُو العاليةِ رُفَيْعٌ(15) الرِّياحِيُّ التَّميميُّ التَّابِعيُّ كَانَ مَوْلَى امرأةٍ منْ بني رِياحٍ. عَبْدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأعرجُ الهاشميُّ أَبُو داودَ الرَّاوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وابنِ بُحَيْنَةَ وغيرِهما هُوَ مَوْلَى بني هاشِمٍ. الليثُ بنُ سَعْدٍ المِصْريُّ الفَهْمِيُّ (16) مَوْلاهُمْ. عَبْدُ اللهِ بنُ المباركِ المَرْوزيُّ الحَنْظَلِيُّ (17) مَوْلاهُمْ. عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المِصْريُّ القُرَشيُّ مَوْلاَهُمْ. عَبْدُ اللهِ بنُ صالحٍ المِصْريُّ كاتبُ اللَّيثِ الجُهنيُّ مَوْلاَهُمْ.

ورُبَّما نُسِبَ إلى القَبِيلةِ مَوْلَى مَوْلاَهَا كأبي الحُبابِ (18) سَعيدِ بنِ يَسارٍ الهاشميِّ الرَّاوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وابنِ عُمَرَ كَانَ مَوْلَى لِمَوْلَى بني هَاشِمٍ؛ لأنَّهُ مَوْلَى شُقْرَانَ(19) مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -.

رَوِّينا عنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، فَقَالَ: مِنْ أينَ قَدِمْتَ يا زُهْرِيُّ؟ قُلْتُ: مِنْ مَكَّةَ. قَالَ: فَمَنْ خَلَّفتَ بِهَا يَسودُ أهلَها؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي (20). قَالَ: وَبِمَ سَادَهُمْ؟ قُلْتُ: بالدِّيانةِ والرِّوايةِ. قَالَ: إنَّ أَهْلَ الدِّيانةِ والرِّوايةِ لَيَنْبغِي أَنْ يُسَوَّدُوا. قَالَ فَمَنْ يَسُودُ أهلَ اليَمَنِ؟ قَالَ قُلْتُ: طاووس بنُ كَيْسانَ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي قَالَ: وَبِمَ سَادَهُمْ؟ قُلْتُ: بِمَا سَادَهُم بِهِ عَطَاءٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيَنْبَغِي قَالَ: فمَنْ يَسُودُ أَهْل مِصْرَ؟ قَالَ قُلْتُ: يَزِيدُ ابنُ أبي حَبِيبٍ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ(21): مَنَ المَوَالِي. قَالَ: فَمَنْ يسُودُ أَهْلَ الشَّامِ؟ قَالَ قُلْتُ: مَكْحُولٌ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي عبدٌ نُوبِيٌّ (22) أعتَقَتْهُ امرأةٌ منْ هُذيْلٍ. قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أهْلَ الجَزِيْرَةِ؟ قُلتُ (23): مَيْمُونُ بنُ مِهْرَانَ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي. قَالَ: فمَنْ يَسُودُ أهلَ خُرَاسَانَ؟ قَالَ: قُلْتُ: الضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِمٍ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي. قَالَ: فَمَنْ يَسُودُ أهلَ البَصْرَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: الحَسَنُ بنُ أبي الحَسَنِ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ المَوَالِي. قَالَ: وَيْلَكَ! فَمَنْ يَسُودُ أهلَ الكُوفَةِ؟ قال قلتُ: إبراهيمُ النَّخَعيُّ. قَالَ: فَمِنَ العَرَبِ أَمْ مِنَ المَوَالِي؟ قَالَ قُلْتُ: مَنَ العَرَبِ. قالَ: وَيْلَكَ يا زُهْرِيُّ! فَرَّجْتَ عَنِّي، واللهِ لَتَسُودَنَّ المَوَالِي (24) على العَرَبِ حتى يُخْطَبَ لها على المَنَابِرِ والعَرَبُ تَحْتَها. قال قلت: يا أميرَ المؤمنينِ! إنَّما هو أمرُ الله وَدِينُهُ، مَنْ حَفِظَهُ سَادَ ومَنْ ضَيَّعهُ سَقَطَ (25).

وفيما نَرْوِيهِ عَنْ (26) عَبْدِ الرحمنِ بنِ زَيْدِ بنِ أسلَمَ قَالَ: ((لمّا ماتَ العَبَادلةُ صارَ الفِقْهُ فِي جميعِ البُلدانِ إلى المَوَالي، إلاَّ المدينةَ، فإنَّ اللهَ خصَّهَا بِقُرَشيٍّ فكانَ فقيهُ أهلِ المدينةِ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ غيرَ مُدَافَعٍ)).

قُلْتُ: وَفِي هَذَا (27) بعضُ المَيْلِ، فَقَدْ كَانَ حينئذٍ مِنَ العَرَبِ غَيْر ابنِ المُسِّيبِ فُقَهَاءُ أئمَّةٌ مشاهيرُ، مِنْهُمْ: الشَّعْبيُّ، والنَّخَعيُّ (28)، وجميعُ الفُقَهاءِ السَّبْعةِ الذينَ مِنْهُمْ ابنُ المسيِّبِ عَرَبٌ إلاَّ سُلَيْمانَ بنَ يَسَارٍ، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الموالي: جمع مولىً، واسم المولى: يقع على معانٍ كثيرة، قال ابن الأثير: هو الربّ والمالك والسّيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبّ والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصّهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كلّ واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه)). ثمّ ذكر صورة الاختلاف فيها واستدل لكل منها. النهاية 5/ 228، وانظر الصحاح 6/ 2529، والمقاييس 6/ 141، واللسان 15/ 409.

ونقول موضّحين: الولاء في اللغة القرابة، والعلاقة التي تكون بين اثنين أو أكثر والولاء بأنواعه من محاسن الإسلام، فكلّما زادت الروابط والعلاقات بين الناس كان ذلك أدعى إلى المحبّة والوفاق وعدم التنازع والخصام.

ولا بُدَّ أنّ نشير إلى أنَّ الأصل في نسبة الرّاوي إلى قبيلة أن يكون منهم صليبة، كقولهم: قرشيّ، أي: من أولاد قريش، وإذا نسبوا إليها من ينتمي إليها بالولاء أضافوا كلمة مولى، فقالوا: مولى قريش، أو القرشي مولاهم. والولاء أنواع ثلاثة:

النّوع الأول: ولاء العتاقة، وهو ما يكون بين المعتق والمعتق وقد كان معروفاً في الجاهلية فجاء الإسلام فأقرّه، وشرط له بعض الشروط وهذا النّوع هو الأكثر.

النّوع الثّاني: ولاء التناصر والتعاون، وقد كان في الجاهليّة، ولكن الإسلام جعله تناصراً على الحق والخير لا على البغي والظلم وتقاطع الأرحام.

النّوع الثّالث: ولاء الإسلام فكلّ من أسلم على يدي شخص فولاؤه له، وهذا ممّا ابتدع في الإسلام، ولم يكن معروفاً من قبل.

وقد ضرب المصنّف أمثلة لكل نوع. انظر: منهج النقد: 175، والوسيط في علوم الحديث 2/ 688.

(2) انظر في ذلك: معرفة علوم الحديث: 196 - 202، الإرشاد 2/ 800 - 803، والتقريب: 199 - 200، والمنهل الروي: 135، واختصار علوم الحديث: 246 - 247، والشذا الفياح 2/ 783 - 787، والمقنع 2/ 670 - 673، وشرح التبصرة والتذكرة 3/ 304، وفتح المغيث 3/ 355 - 358، وتدريب الراوي 2/ 382 - 384، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 277، وفتح الباقي 3/ 276 - 278، وتوضيح الأفكار 2/ 504.

(3) جاء في نسخة (ب) حاشية نصّها: ((الصليبة: الخالص النسب)) والمراد من ولد الصلب أيّ: من صلبهم ونسبهم. انظر: فتح المغيث 3/ 296، والمعجم الوسيط 1/ 519.

(4) بضم الجيم وسكون العين المهملة. الأنساب 2/ 94.

(5) الذي ذكره غير واحد ممن ترجم للبخاري أنّ جدّ البخاريّ: ((المغيرة)) هو الذي كان مجوسيّاً؛ فأسلم عَلَى يدي يمان الجعفي. انظر: تاريخ بغداد 2/ 6، الأنساب 2/ 94، السير 12/ 392، هدي الساري: 477.

(6) اللباب 1/ 284.

(7) بضم الميم، وسكون السين المهملة، وفتح النون، الأنساب 5/ 183.

(8) بفتح الميم والسين المهملة، وسكون الواو، وكسر الجيم. الأنساب 5/ 48.

(9) أي: من صلبهم ونسبهم، كما تقدم.

(10) في (ع) و(م) والشذا فقط.

(11) يقال: اختلف إلى المكان، أي: تردّد. انظر: المعجم الوسيط 1/ 251.

(12) انظر: محاسن الاصطلاح: 603.

(13) انظر: التقييد: 467.

(14) بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة. التقريب (2380).

(15) رفيع بالتصغير، والرياحي: بكسر الراء والتحتانية. (التقريب 1953).

(16) بفتح الفاء وسكون الهاء. الأنساب 4/ 392.

(17) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة. الأنساب 2/ 326.

(18) بضم المهملة وموحدتين. التقريب (2423).

(19) بضم أوله وسكون القاف (التقريب 2814).

(20) عبارة: ((من الموالي)) ساقطة من (ب).

(21) ساقطة من (ج).

(22) بضم النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى بلاد النوبة وهو السودان. انظر: الأنساب 5/ 430.

(23) في (أ): ((قال: قلت)).

(24) ساقطة من (أ).

(25) هذه القصّة أسندها الحاكم في معرفة علوم الحديث: 198 - 199، من طريق الوليد بن محمد المُوقّري، عن الزهري، وقد أعلّها إمام المؤرّخين – الذهبي - في السير 5/ 85، فقال: ((الحكاية منكرة، والوليد واهٍ)).

(26) سقطت من (م).

(27) لم ترد في (أ) و(ب).

(28) انظر: محاسن الاصطلاح: 606.

|

|

|

|

لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما

|

|

|

|

|

|

|

كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي

|

|

|

|

|

|

|

شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات

|

|

|