تأملات قرآنية

تأملات قرآنية

علوم القرآن

علوم القرآن

التفسير والمفسرون

التفسير والمفسرون

التفسير

التفسير

مناهج التفسير

مناهج التفسير

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير وتراجم مفسريها

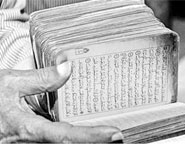

القراء والقراءات

القراء والقراءات

تاريخ القرآن

تاريخ القرآن

الإعجاز القرآني

الإعجاز القرآني

قصص قرآنية

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصص الأنبياء

سيرة النبي والائمة

سيرة النبي والائمة

حضارات

حضارات

العقائد في القرآن

العقائد في القرآن

أصول

أصول

التفسير الجامع

التفسير الجامع

حرف الألف

حرف الألف

حرف الباء

حرف الباء

حرف التاء

حرف التاء

حرف الجيم

حرف الجيم

حرف الحاء

حرف الحاء

حرف الدال

حرف الدال

حرف الذال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الراء

حرف الزاي

حرف الزاي

حرف السين

حرف السين

حرف الشين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الطاء

حرف العين

حرف العين

حرف الغين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف الفاء

حرف القاف

حرف القاف

حرف الكاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف اللام

حرف الميم

حرف الميم

حرف النون

حرف النون

حرف الهاء

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الواو

حرف الياء

حرف الياء

آيات الأحكام

آيات الأحكام|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 5-11-2014

التاريخ: 4-12-2015

التاريخ: 5-11-2014

التاريخ: 19-09-2014

|

الترابط والتناسق المعنوي :

لا شك أنّ حسن الكلام إنّما هو بالتناسب القائم بين أجزائه ، من مفتتح لطيف وختام منيف ومقاصد شريفة احتضنها الكلام الواحد ، وهكذا كان التناسب بين آيات الذكر الحكيم أنيقاً ، والترابط بين جمله وتراكيبه وثيقاً .

وهذا التناسب والترابط بين أجزاء كلامه تعالى قد يُلحظ في ذات آية واحدة من صدر وذيل هي فاصلتها ، أو في آيات جمعتها مناسبةٌ واحدة هي التي استدعت نزولهنّ دفعة واحدة في مجموعة آيات يختلف عددهنّ ، خمساً أو عشراً أو أقل أو أكثر .

وقد يُلحظ في مجموعة آيات سورة كاملة ؛ باعتبارها مجموعة واحدة ذات هدف واحد أو أهداف متضامّة بعضها إلى بعض ، هي التي شكّلت الهيكل العظمي للسورة ، ذات العدد الخاصّ من الآيات ، فإذا ما اكتمل الهدف وتمّ المقصود اكتملت السورة وتمّت أعداد آيها ، الأمر الذي يرتبط مع الهدف المقصود ؛ ومِن ثَمّ يختلف عدد آيات السور من قصار وطوال .

وهناك مناسبة زعموها قائمة بين خاتمة كل سورة وفاتحة السورة التالية لها وقد تكلّفها البعض بغير طائل .

ولننظر في كل هذه المناسبات :

تناسب الآيات مع بعضها

كان القرآن نزل نجوماً ، وفي فترات لمناسبات قد يختلف بعضها عن بعض ، وكان كل مجموعة من الآيات تنزل لمناسبة تخصّها ، تستدعي وجود رابط بينها بالذات ، وهو الذي يُشكل سياق الآية في مصطلحهم .

والمناسبة القائمة بين كل مجموعة من الآيات ممّا لا يكاد يخفى ، حتى ولو كانت هي مناسبة التضاد ، كما أفاده الإمام الزركشي في عدّة من السور جاء فيها ذلك ... قال :

وعادة القرآن إذا ذَكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً ؛ ليكون ذلك باعثاً على العمل ، ثُمّ يَذكر آيات التوحيد والتنزيه ؛ ليُعلم عِظَم الآمر والناهي ، قال : وتأمّل سور البقرة والنساء والمائدة وأمثالها تجده كذلك (1) ، هذا ما ظهر وجه التناسب فيه .

لكن قد يخفى وجه التناسب ، فتقع الحاجة إلى تأمّل وتدقيق للوقوف على الجهة الرابطة ؛ لأنّه كلام الحكيم ، وقد تحدّى به ، فلابدّ أنّه عن حكمة بالغة .

* من ذلك قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا } [البقرة : 189] ، فقد يقال : أيّ رابط بين أحكام الأهلّة وبين حكم إتيان البيوت من ظهورها ؟

قيل : إنّه من باب الاستطراد ـ وهو الانتقال من مقصد إلى آخر لأدنى مناسبة يراه المتكلّم أَولى بالقصد ـ وكأنّه جعل مبدأ كلامه ذريعةً لهذا الانتقال ، ولكن بلطف وبراعة ، وهو من بديع البيان (2) .

قال الزمخشري : لمّا ذَكر أنّها مواقيت للحج عمد إلى التعرّض لمسألة كانت أهمّ بالعلاج ، وهي عادة جاهلية كانت بدعةً رذيلةً ، كان أحدهما إذا أحرم لا يدخل حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً ، فإن كان من أهل المَدر نقب في مؤخّرة بيته فيدخل ويخرج منه ، وإن كان من أهل الوَبر جعل خلف خبائه مدخله ومخرجه ، ولم يدخلوا من الباب ... بدعة جاهلية مقيتة لا مبرّر لها ... فلمّا وقع سؤالهم عن الأهلّة ـ وهي مواقيت للناس في شؤون حياتهم ، وللحجّ بالذات ، ولم يكن كبير فائدة في مثل هذا السؤال ـ استغلّه تعالى فرصة مناسبة للتعرّض إلى موضع أهم ، كان الأجدر هو السؤال عنه ، بغية تركه ... على عكس ما كانوا يرونه برّاً ، وهو عملٌ تافهٌ مستقبح (3) .

* وقوله تعالى : {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء : 1] وعقبه بقوله : {وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ} [الإسراء : 2] ، فقد يقال : أيّ رابط بين حادث الإسراء وإتيان موسى الكتاب والتعرّض لحياة بني إسرائيل ؟!

وهو أيضاً من الاستطراد البديع ، كان المقصود الأقصى تذكير بني إسرائيل بسوء تصرّفاتهم في الحياة ، وهم في أشرف بقاع الأرض ، وفي متناولهم أفضل وسائل الهداية ، فبدأ بالكلام عن الإسراء من مكة المكرّمة إلى القدس الشريف ؛ وبذلك ناسب الكلام عن هتك هذا التحريم المقدّس على يد أبنائه والذين فُضلوا بالتشرّف فيه ؛ تأنيباً وليتذكروا .

وهو من حُسن المدخل ولُطف المستهلّ من أروع البديع .

* وقوله تعالى : { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16] ، إذ لا تناسب لها ظاهراً مع سياق السورة الواردة في أحوال القيامة وأهوالها ، قال جلال الدين السيوطي : وجه مناسبتها لأَوّل السورة وآخرها عسر جدّاً (4) .

وفي تفسير الرازي وجوه لبيان التناسب ، وقد تعسّف فيها ، وبهت قدماء الإمامية أنّهم قالوا بأنّ القرآن قد غيّر وبدّل وزيد فيه ونقص عنه ، والآية من ذلك (5) .

لكن نزول القرآن مُنجّماً وفي فترات متلاحقة يدفع الإشكال برأسه ، ولا موجب لارتكاب التأويل ، ولا سيّما مع هذا التعسّف الباهت الذي ارتكبه شيخ المتشكّكين .

* وقوله تعالى : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء : 3]

لكن لمّا كانت الآية السابقة عليها حديثاً عن إيتاء اليتامى أموالهم ، والنهي عن تبدّل الخبيث بالطيّب ، وأن لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوباً كبيراً ، فربّما كان المتكفّلون لأمر اليتامى يتحرّجون التصرّف في أموالهم خشية اختلاطه بأموال أنفسهم فيكون حيفاً لمال اليتيم أحياناً ، فكانت قضية الاحتياط في الدين التجنّب عن مقاربة أموال اليتامى رأساً ، الأمر الذي كان يوجب اختلالاً بشأن اليتامى فلا يتكفّلهم المؤمنون الصالحون .

هذا إلى جنب وفرة اليتيم في ظلّ الحروب التي شنّتها خصوم الإسلام طول التاريخ ، فكان تكفّل أمر اليتيم ضرورة إيمانية . إذاً فما المَخرج من هذا المأزق ؟! والآية فنزلت لتُري وجهاً من وجوه المخلص .

ولأجل هذا التحرّج جاء السؤال التالي : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى } [البقرة : 220].

فكان الجواب : {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ } [البقرة : 220] . أي هذا واجب فرض ، وكل أحد يمكنه المواظبة على ترك الحرام ، وأخيراً فلو تعنّتم لأخذناكم بتكليف أشقّ وأعنت .

إذاً فاسترسلوا في أمركم وشاركوهم في أموالهم كما تشاركون سائر إخوانكم ، مع المواظبة على غبطة مصلحة الشريك ، فهذا هو خير يعود عليكم نفعُه أيضاً .

وأمّا إذا كانت اليتامى نسوة فطريق المخلص بشأن مخالطة أموالهم أسهل ، {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } [النساء : 127] .

ففي الآية السابقة ترخيص لنكاحهنّ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } [النساء : 3] والآية بعد ذلك تستطرد في شؤون شتّى ، كما هو دأب القرآن .

وعلى أية حال ، فالتزويج بهنّ هي إحدى طرق التخلّص من مأزق التحرّج في مال اليتيم ؛ إذ المرأة تغضّ طرفها عن المُداقّة في مالها المختلط مع مال زوجها المرافق لها الكافل لشؤونها .

وهذا خامس الوجوه التي ذكرها الطبرسي في توجيه مناسبة الآية (6) وهو أحسن الوجوه ، وأكثر انسجاماً مع سياق الآية ، والله العالم .

* وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال : 24] .

قيل : ما هي المناسبة بين الأمر باستجابة الرسول فيما إذا دعاهم إلى الحياة والتهديد بالحيلولة بين المرء وقلبه ؟

وقد أخذت الأشاعرة ـ وفي مقدّمتهم شيخ المتشكّكين الإمام الرازي (7) ـ من هذه الآية ـ نظراً إلى الذيل ـ دليلاً على القول بالجبر بأنّ الله هو الذي يجعل المؤمن مؤمناً والكافر كافراً { يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل : 93] .

وذهب عنهم أنّ الدعوة في صدر الآية دليل على الاختيار ، وحاشا القرآن أن يتناقض كلامُه في آية واحدة .

وحاول العلماء تفسير الآية بوجوه أدقّ وأوفى ، منها : أنّ في القلب نقطة تحوّلات مفاجئة ، قد يتحوّل الإنسان من حالة إلى أُخرى في مصادفة مباغتة ، فينقلب الشقيُّ سعيداً أو السعيدُ شقيّاً ؛ لمواجهة غير مترقّبة عارضت مسيرته التي كان عليها ، زاعماً عكوفه عليها مرّة حياته ، ولكن رغم مزعومه أخذ في التراجع والانعطاف إلى خلاف مسيره .

وهذا ، لخلق الخوف والرجاء ، وطرد اليأس والغرور .

وهذا من أعظم التربية للنفوس البشرية ، فلا يأخذها القنوط واليأس إن هي أسرفت في التمرّد والعصيان ، ولا يسطو عليها العجب والاغترار إن هي بلغت مدارج الكمال .

ومنها : أنّ الإسلام دعوة إلى الحياة العُليا والسعادة القصوى ، كما أنّ في رفضها والتمرّد عن تعاليمها إماتة للقلوب ، وبذلك تموت معالم الإنسانية في النفوس وتذهب كرامتها أدراج الرياح ، وإذا بهذا الإنسان دابّة ، فبدلاً من أن يمشي على أربع ، يمشي على رجلين لا أكثر من ذلك ، وفي ذلك هبوط من قمّة الشموخ إلى حضيض الهمجية والابتذال .

{وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ } [الأعراف : 176].

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} [الحشر : 19].

ووجوهٌ أُخر ذكرناها في فصل المتشابهات من الآيات (8) .

قال سيّد قطب : من ألوان التناسق الفنّي هو ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات ، والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض ، وبعضهم يتمحّل لهذا التناسق تمحّلاً لا ضرورة له ، حتى ليصل إلى حدّ التكلّف ليس القرآن بحاجة إلى شيء منه (9) .

وقال الأُستاذ درّاز : إنّ هذه النقطة غفل عنها جميع المستشرقين ، فضلاً عن بعض علماء المسلمين ، فعند ما لاحظ بعضهم بنظرته السطحية عدم توافر التجانس والربط الطبيعي بين المواد التي تتناولها السور لم يرَ القرآن إلاّ أشتاتاً من الأفكار المتنوّعة ، عُولجت بطريقة غير منظّمة ، بينما رأى الآخر أنّ علّة هذا التشتيت المزعوم ترجع إلى الحاجة لتخفيف الملل الناتج من رتابة الأُسلوب .

وهناك فريق آخر لم يرَ في الوحدة الأدبية لكل سورة ـ وما لا يستحيل نقله في أيّة ترجمة ـ إلاّ نوعاً من التعويض لهذا النقص الجوهري في وحدة المعنى ، وفريق آخر يضمّ غالبية المستشرقين ، رأى أنّ هذا العيب يرجع إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن ، وقاموا بهذا الخلط عندما جمعوا أجزاءه ورتّبوها على شكل سور .

قال : إنّ هذه التفسيرات لا تبدو صالحة للأخذ بها ؛ إذ من المتّفق عليه أنّ السور كانت بالشكل الذي نقرأها به اليوم ، وبتركيبها الحالي ، منذ حياة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .

قال : ولقد اتّضح أنّ هناك تخطيطاً واضحاً ومحدّداً للسورة ، يتكوّن من ديباجة وموضوع وخاتمة ، ولا جدال في أنّ طريقة القرآن هذه ليس لها مثيل على الإطلاق في أيّ كتاب في الأدب أو في أيّ مجال آخر ، يمكن أن يكون قد تمّ تأليفه على هذا النحو ، وإذا كانت السور القرآنية من نتاج ظروف النزول تكون وحدتها المنطقية والأدبية معجزة المعجزات (10) .

________________

(1) البرهان : ج1 ص40 .

(2) قال الأمير العلوي : عليه أكثر القرآن . ( الطراز : ج3 ص14 ) .

(3) الكشّاف : ج1 ص234 نقلاً بالمعنى .

(4) الإتقان : ج3 ص328 .

(5) التفسير الكبير : ج30 ص222 .

(6) مجمع البيان : ج3 ص6 .

(7) التفسير الكبير : ج15 ص147 ـ 148 و181 ـ 182 .

(8) راجع التمهيد في علوم القرآن : ج3 ص239 ـ 252 تحت رقم 80 الطبعة الثانية .

(9) التصوير الفنّي في القرآن لسيد قطب : ص69 .

(10) المدخل إلى القرآن الكريم ( أهداف كل سورة ، عبد الله محمود شحاته : 5 ـ 6 ) .

|

|

|

|

هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟

|

|

|

|

|

|

|

علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية

|

|

|

|

|

|

|

المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل

|

|

|