تأملات قرآنية

تأملات قرآنية

علوم القرآن

علوم القرآن

التفسير والمفسرون

التفسير والمفسرون

التفسير

التفسير

مناهج التفسير

مناهج التفسير

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير وتراجم مفسريها

القراء والقراءات

القراء والقراءات

تاريخ القرآن

تاريخ القرآن

الإعجاز القرآني

الإعجاز القرآني

قصص قرآنية

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصص الأنبياء

سيرة النبي والائمة

سيرة النبي والائمة

حضارات

حضارات

العقائد في القرآن

العقائد في القرآن

أصول

أصول

التفسير الجامع

التفسير الجامع

حرف الألف

حرف الألف

حرف الباء

حرف الباء

حرف التاء

حرف التاء

حرف الجيم

حرف الجيم

حرف الحاء

حرف الحاء

حرف الدال

حرف الدال

حرف الذال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الراء

حرف الزاي

حرف الزاي

حرف السين

حرف السين

حرف الشين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الطاء

حرف العين

حرف العين

حرف الغين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف الفاء

حرف القاف

حرف القاف

حرف الكاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف اللام

حرف الميم

حرف الميم

حرف النون

حرف النون

حرف الهاء

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الواو

حرف الياء

حرف الياء

آيات الأحكام

آيات الأحكام|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 3-05-2015

التاريخ: 2023-07-27

التاريخ: 20-6-2016

التاريخ: 12-10-2014

|

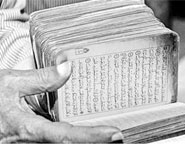

نزل القرآن بأرقى صور الوحي ، وتأريخ نزوله يمثل تأريخ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو تأريخ يستغرق ثلاثة وعشرين عاما (1) .

هذه الحقبة الذهبية هي تأريخ الرسالة المحمدية في عصر صاحب الرسالة ، والعناية بها منبثقة عن عناية الوحي بصاحبها ، وبتواجده معه ، يحمله العبء حينا ، ويلقي له بالمسؤولية حينا آخر ، ويتناول عليه بآيات الله بين هذا وذاك .

وكان نزول القرآن مدرجا ، وتفريقه منجما ، مما أجمعت عليه الأمة ، وصحت به الآثار الاستقرائية ، استجابة للضرورة الملحة ، واقتضاء للحكمة الفذة في تعاقب التعليمات الإلهية ، يسرا ومرونة واستيعابا .

والذي يهمنا في هذه المرحلة ، عطاؤها الإنساني في ضبط النص القرآني ، ودقة أصوله ووصوله من ينابيعه الأولى ، وهو موضوع البحث .

يكاد أن يتوافر لنا اقتناع نطمئن إليه بأن أوائل سورة العلق : هو أول ما نزل من القرآن .

ومنشأ هذا الاقتناع تأريخي وعقلي ، أما التأريخي فمصدره إجماع المفسرين تقريبا ، ورواة الأثر ، وأساطين علوم القرآن (2) .

وأما العقلي ، فالقرآن أنزل على أمي لا عهد له بالقراءة ، ليبلغه إلى أميين لا عهد لهم بالتعلم ، فكان أول طوق يجب أن يكسر ، وأول حاجز يجب أن يتجاوز . هو الجمود الفكري ، والتقوقع على الأوهام ، وما سبيل ذلك إلا الافتتاح بما يتناسب مع هذه الثورة ، وقد كان ذلك بداية للرسالة بهذه الآيات { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } [العلق: 1 - 5] .

إنها الدعوة الفطرية إلى العلم والإيمان بوقت واحد ، والبداية الطبيعة لملهم هذا العلم ، ورائد وسيلة التعلم ، فهو إرهاص بإيمان سيشع ، وإشعار بإفاضات ستنتشر ، مصدرها الخالق ، وأداتها القلم ، لارتياد المجهول ، واكتشاف المكنون ، والقرآن كتاب هداية وعلم .

فلا ضير أن تكون أوائل العلق أول ما نزل ، وسياقها القرآني لا يمنع من نزولها دفعة واحدة ، لا سيما إذا وجدنا نصا في أثر ، أو رواية من ثقة .

وأما ما حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره ، وأخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن ، والضحاك عن ابن عباس : من أن أول ما نزل من القرآن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (3) فلا ريب فيه ، ولا غبار عليه : « فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها ، فهي أول آية نزلت على الإطلاق » (4) .

وبدأت مسيرة الوحي تلقي بثقلها على عاتق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفتح محمد صلى الله عليه وآله وسلم للنداء السماوي ، {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا } [المزمل: 5] ذراعا وقلبا وتأريخا . وهذا القول ثقيل بمبناه ومعناه ، فهبوطه من سماء العزة ، وساحة الكبرياء والعظمة يوحي بثقله في الميزان ، وتسييره للحياة العامة بشؤونها المتعددة يوحي بكونه عبئا ثقيلا في التشريع والتنفيذ وإدارة الكون والعالم .

إن تلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا القول يعني النهوض بما تتطلبه الرسالة من جهد وعناء وصبر ، ونهوضه بذلك يعني تحمله لهذا الثقل في الإلقاء والإنزال والتبليغ والإعداد .

ونزل القرآن منجما : الآية والآيتين والثلاث والأربع ، وورد نزول الآيات خمسا وعشرا وأكثر من ذلك وأقل ، كما صح نزول سور كاملة (5) .

ونزل القرآن في شهر رمضان المبارك : {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: 185] وفي ليلة مباركة فيه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3] وحملت الليلة المباركة على ليلة القدر : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [القدر: 1] هكذا صرح القرآن .

واختلف في هذا الإنزال كلا أو جزءا ، جملة أو نجوما ، دفعة أو دفعات ، إلى السماء الدنيا تارة ، وعلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة أخرى (6) .

وأورد الطبرسي جملة الأقوال في ذلك :

أ ـ إن الله أنزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك نجوما . وهو رأي ابن عباس .

ب ـ إنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة ، « وبه قال الشعبي » (7) .

ج ـ إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما يحتاج إليه في تلك السنة جملة واحدة ، ثم ينزل على مواقع النجوم إرسالا في الشهور والأيام . وهو رأي ابن عباس (8) .

إلا أن ظاهر الآيات : أنزل القرآن جملة ، ويؤيده التعبير بالإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة ، دون التنزيل الظاهر في التدرج ، فمدلول الآيات أن للقرآن نزولا جمليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير نزوله التدريجي الذي تم في ثلاث وعشرين سنة (9) .

لقد أكد هذا المعنى من ذي قبل إبن عباس بقوله : « إنه أنزل في رمضان ، وفي ليلة القدر ، وفي ليلة مباركة ، جملة واحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام » (10) .

ومهما يكن من أمر ، فلا ريب بنزوله مفرقا أو منجما ، ليثبت إعجازه في كل اللحظات ، ولينضح بتعليماته بشتى الظروف ، في حين يعترض فيه الكفرة على هذا النزول : {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32] .

ولكن الرد كان حاسما ، لأن الوحي إذا تجدد في كل حادثة ، كان اقوى للعزم ، وأثبت للفؤاد ، وأدعى للحفظ والاستظهار ، وأشد عناية بالمرسل إليه فلا يغيب عنه إلا ويهبط عليه ، ولا يودعه حتى يستقبله ، وذلك يستلزم كثرة نزول الملك عليه وتجديد العهد به ، وبما معه من الرسالة ، وهو مضافا إلى العطاء الروحي ، ذو عطاء نفسي تهذيبي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم « ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبرئيل عليه السلام عليه فيه » (11) .

وناهيك في أسرار تعدد النزول حكمة ويقينا واستمرارا لجدة القرآن ، وحضوره في زخمة الأحداث ، وتجدد الوقائع ، وطبيعة الرسالة المتدرجة في تعاليمها من الأسهل إلى السهل ، ومن السهل إلى الصعب ، ومن الكليات العامة إلى التفصيلات الجزئية .

والوحي ينظر إلى الناس باعتبارهم الهدف الرئيسي من تنزيل القرآن ، قصد هدايتهم ، ورجاء إثابتهم إلى الحق ، فاهتم بهذا العنصر في سبب النزول مفرقا ، وصرح بذلك سبحانه وتعالى :

{وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا } [الإسراء: 106].

1 ـ وقد أفاض القدامى من العلماء والمفسرين في أسرار التنجيم في النزول ، استفادوا قسما منها من القرآن ، واجتهدوا في القسم الآخر ، فمن الأول تيسير حفظ القرآن ، وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، والإجابة عن أسئلة السائلين (12) .

ومن الثاني كون القرآن أنزل وهو غير مكتوب على نبي أمي ، كما حكي ذلك عن أبي بكر بن فورك ( ت : 406 هـ ) (13) .

وقد لاحظ باحث معاصر أن القدامى قد أدركوا حكمتين في ذلك هما : تجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وتجاوبه مع المؤمنين (14) .

2 ـ وإذا كان ما فهمه القدامى ـ كما يدعى ـ يقف عند هذا الحد ، فلا ينبغي عند الباحثين المحدثين أن يقف عند حدود معينة ، وعليهم الإمعان والإيغال في الاستنتاج . وإن كان كل ما تقدم هو الصحيح ، ولكن لا مانع أن يضاف إليه بأن القرآن الكريم ـ كما يبدو من منهجيته الاستقرائية ـ يريد كتابة التأريخ الإنساني ، بكل ما في هذا التأريخ من مفارقات وأحداث ونوازع وتطورات ، والتأريخ إنما يكتب في جزئياته ، ومن ضم هذه الجزئيات بعضها لبعض يتكون التأريخ بمظاهره الماضية وتطلعاته الحالية ، لإنارة المستقبل وإضاءة درب السالكين ، والتأريخ لا يتألف جملة واحدة ، وإنما ينجم موضوعات وصورا ومشاهد ، ومن مجموعها يتشكل الأثر البارز لسمة من السمات ، والقرآن إنما يعني بتأريخ الأمم والإيمان ، والشعوب والهداية ، فهما رمزان متلازمان ، تنحصر عليه ذكر أحدهما بالآخر ، حصرا عضويا ترى فيه الكون وقضية التوحيد يشكلان خطوطا رئيسية تنبثق منها حيثيات فرعية في النبوة والرسالة وعوالم الحياة .

3 ـ والرسالة المحمدية إحدى سنن الكون البنائية ، وكما تقتضي سنن الكون التدرج ، فهي تقتضي التدرج كما اقتضتها ابتداء بخلق السماوات والأرض والأفلاك وما فيهن وما بينهن ، وانتهاء بخلق الإنسان وحياته وأطواره ونشوئه ومماته وتلاشيه وإعادته حيا ، وإثابته أو عقابه .

والسنن الطبيعية في الحياة تلتقي بالسنن الروحية في القرآن ، فمصدرهما واحد ، وهو تلك القوة الخلاقة المبدعة المدبرة ، وهي كما تستطيع أن تحكم الأمر فجأة كلمح البصر {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر: 50] فهي كذلك تستمهل وتتدرج وفقا لمصالح الكون ، وتنظيما لشؤون الحياة ، وكان التدرج في نزول القرآن من هذا الباب .

4 ـ وما التدرج في نزول القرآن ، إلا دليل من أدلة إعجازه البيانية ، فما نزل منه لم يكن بادئ الأمر إلا سورا قصيرة وآيات متناثرة تناثر النجوم ، وهو بهذا القدر الضئيل ينادي بالتحدي ، فدل على إعجازه في ذاته مع محاولة تقليده ومضاهاته ، سواء أكان جزءا أم كلا . فقليله معجز ، وكثيره معجز ، ولقد وقع هذا التحدي في مكة على هذا القليل فما نالوه ، ووقع في المدينة وهو متكامل بنفس المنظور ، وبناء على هذا التأسيس فقد كان التدرج في النزول مصاحبا لعملية الإعجاز ، ودليلا من أدلتها الناطقة ، وهو بعد مشعل هداية في السعي والعمل والمثابرة .

5 ـ وهناك ملحظ جدير بالأهمية في هذا النزول التدريجي ، هو إحكام الأمر ، وإبرام العقد ، وهذا الإحكام وذلك الإبرام يتمثل بعملية صياغة النفوس في إطار جديد ، فهي على قرب عهد من الجاهلية بأعرافها ومفاهيمها وأخطائها ، والنقلة الفورية ليست خطوة عملية في التغيير الاجتماعي الذي أرادته رسالة القرآن ، فمن عزم الأمور ـ إذن ـ أن تستجيب النفوس لهذا التغيير الجذري ، ولكن لا على أساس المفاجأة الخطرة ، التي قد تولد ردة فعل مضادة ، تطوح بكل شيء ، بل تقليص القيم القديمة شيئا فشيئا ، وتضييعها جزء فجزأً ، لتتلاشى في نهاية المطاف ، وتختفي عن صرح الاجتماع . وخير دليل على ذلك مسألة تحريم الخمرة ، إذ ارتبطت بالعرب أدبيا واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا ، وهي جوانب متعددة ، أباحت هذا الإدمان المستحكم عند العرب ، فلو حرمت دفعة واحدة ، لكفر بهذا التحريم ، و لضاعت فرصة التغيير الاجتماعي ، ولكن الوحي تلبث وترصد وتأنى ، فجاء بالأمر في خطوات متعاقبة شملت بيان المنافع والمضار والمآثم ، وتدرجت إلى النهي عن اقتراب الصلاة وأنتم سكارى ، وانتهت إلى التحريم : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...} [المائدة: 90] .

6 ـ ولنقف بهذا الجانب الحساس والمؤثر على صلب الموضوع من بدايته ، قبل النظر في التطبيق .

كانت الجزيرة العربية بعامة ، ومكة المكرمة بخاصة ، تتجاذبهما عقائد شتى ، فالصابئة لها طقوسها المختلطة من ابتداعات وشعائر ترتبط بالكواكب وتأثيرها على الأحداث الأرضية (15) . وما امتزج عن عاداتهم في مذاهب قريش في الوثنية وعبادة الملائكة ، ومراسم الحج .

والمسيحية ، وما صاحب مبادئها من تحريف مزدوج ، وتغيير مفاجئ ، فبدل التسامح الديني الذي اشتهرت به تعاليم السيد المسيح ، والزهد في الحياة بكل مظاهرها ، استخدم المسيحيون في إرساء شهوائهم كل وسائل العبث والترف والقسوة ، فمن عزلة مصطنعة إلى تزمت مفتعل ، ومن تثليث لا يستقيم إلى وثنية مستهجنة ، ومن تمسك باللاهوت إلى ابتزاز للحرية ، كل ذلك يتراصف نماؤه بين أوهام موروثة ، وخرافات مستجدة .

واليهودية ، بما كان يكتنفها من غموض في ستر العلم وتحريف للكلم عن مواضعه ، واستيعاب لاستحصال المال ، وجمع الثروة عن طريق الخيانة والربا والاحتكار .

والحنفية ، وهي أسلم الأديان آنذاك عن الدس والتحريف الكبيرين ، فقد أدخل عليها مع ذلك تزييف في بعض الوقائع ، ومغالطة في طقوس الحج ومتابعة الوثنية ، وارتباط قسم من العرب بها على أساس من التعصب للأخطاء الموروثة في تأليه الملائكة وتأنيثها ، وعبادة الأصنام وتقديسها ، ورؤية الشمس والقمر والكواكب بمنظار الأرباب .

والجاهلية ، وأرجاسها في الوأد ، والبغاء ، والريا ، والزنا ، وقتل الأولاد خشية الفقر ، وأكل التراث وحب المال ، ووراثة النساء كرها بما صرح به القرآن في آيات عديدة ، ومواضع كثيرة من سوره (16) .

ألا يتناسب مع هذا الخليط العجيب من الديانات المحرفة ، وتعدد الآلهة ، أن يبدأ الوحي بنداء التوحيد لأول مرة ، وقد كان ذلك كذلك ، فاستنقذ الناس من عبودية الفكر ، واسترقاق النفوس ، واتجه بها إلى عبادة الله الواحد القهار ، وهي عبادة تجمع إلى راحة الضمير ، صدق العبودية دون إذلال ، وصحة الاعتقاد دون انحراف ، ابتعادا عن الخرافات والأساطير والمتاهات .

وكان من الجدير بعد هذه الاستجابة ، أن يتم تشريع الصلاة ، لأنها تتضمن التوحيد والعبادة بوقت واحد .

وحينما اتجهت القلوب لله بدأ تطهير النفوس بالخلق والأدب والصفاء الروحي والإيثار ، وكان كذلك منطق الوحي بتعليماته ، الواحدة تلو الأخرى .

7 ـ واشتد الأذى بالمسلمين ، فكانت قصص الغابرين إيذانا بحرب نفسية ، فما هم عنها ببعيد : {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى } [النجم: 50، 51] .

وكانت أحاديث الأنبياء مع أممهم ، واستقراء أحوالهم في العذاب ، نذيرا بما قد يصيب العرب نتيجة التكذيب ، والأمور تقاس بأضرابها : { كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 18- 20].

وهكذا الحال في كل من قوله تعالى :

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ} [القمر: 23].

{كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ} [القمر: 33].

{وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ } [القمر: 41] .

وهي مؤشرات إنذارية في آيات من سورة واحدة ، فكيف بك في السور المكية كافة .

وقد ذكرت قريش بعذاب الاستئصال في الفترة المكية ، وكان ذلك مجالا رحبا من مجالات الوحي في هذه الحقبة العصيبة ، فثاب من ثاب إلى رشد ، وتجبر من تجبر في ضلال ، وأمثلة عديدة متوافرة ، ومن نماذجه قوله تعالى {أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ} [السجدة: 26].

وهكذا الإشارة إلى مجموعة الأمم المكذبة ، وقد مزقوا كل ممزق ، كما في قوله تعالى : {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 44] .

وما قصة نوح عليه السلام مع قومه ، وموسى عليه السلام مع آل فرعون ، وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وهود عليه السلام إلا مؤشرات فيما سبق .

8 ـ وقد تناسق بشكل متقن عجيب استقراء اليوم الآخر ، والتذكير بأهواله ومظاهره ، و التحذير من عذابه وكوارثه ، والتصريح بفناء الأعراض وذهابها ، وتلاشي العوالم ونهايتها ، وصفة الجنة والنار ، وحال المؤمنين والكافرين ، وقد مثل ذلك بسور فضلا عن الآيات ، وبمجموعة مكية منها زيادة عن المتفرقات ، وما سورة الرحمن والواقعة ، والحاقة ، والمعارج ، والمدثر ، والقيامة ، والمرسلات ، والنبأ ، والنازعات ، والتكوير ، والانفطار ، والمطففين ، والانشقاق ، والطارق ، والغاشية ، والبلد ، والقارعة ، والتكاثر ، وغير ذلك إلا معالم في هذا الطريق مضافا إلى مئات الآيات الأخرى المتناثرة نجوما في معظم السور المكية .

9 ـ وزيادة على التشريع المناسب في المدينة المنورة ، وإقرار الأحكام ، وتوالي الفروض ، والدعوة إلى الجهاد ، وتصنيف معالم القتال ، وتحديد سهام الحقوق ، فقد عانت المدينة من ظاهرة النفاق متسترة بالدين تارة ، و متأطرة بسبيل أهل الكتاب تارة أخرى ، فقد تعدد مكرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعظم وقعهم على المسلمين ، فكانوا رأس كل فتنة ، وأصل كل سوءة ، فالدسائس تحاك ، والأراجيف تروج ، والأباطيل تلوكها الألسن ، فما كان من القرآن إلا أن تعقبهم بالتي هي أحسن تارة ، وبالإنذار تارة أخرى ، وبالتقريع والتوبيخ غيرهما ، فكان الوعيد على أشده ، والإغراء بهم على وشك الوقوع ، وقد عالج القرآن مشكلتهم ، وسلط الأضواء على تحركاتهم ، وتربصهم الدوائر بالإسلام ، وصور حالتهم النفسية والخلقية الجماعية والفردية ، وأبان واقعهم الدنيوي ومآلهم الأخروي ، وقد جاء ذلك متراصفا في سور عديدة ، لمعالجة كل حال بإزائها ، فكانت سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والعنكبوت ، والأحزاب ، والفتح ، والحديد ، والحشر ، والمنافقون ، والتحريم ، ميادين فارهة في تعقيب ظاهرة النفاق ، وحقيقة المنافقين ، فكان ذلك سمة لهم لا تبلى .

ولا نريد أن نطيل أكثر فأكثر في هذا الجانب وسواه فهو بديهي لاستكمال الرسالة وضرورة تطبيقها ، ومواكبة الوحي لهذه الأحداث والأزمات والمؤشرات دليل على أصالة هذا المنهج المتناسب تأريخيا وزمنيا مع مرحلية الظروف .

10 ـ وهناك العلاقة الثنائية بين الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك التجاوب المطلق بينهما ، وكان تحقق ذلك في التدرج بالنزول ، وكانت الأزمات وهي تحاول أن تعصف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تضرب فجأة بإرادة الوحي الإلهي ، فهو إلى جنبه ، يشد عزمه ، ويقوي أسره ، ويسلّيه تارة ، ويعزيه تارة أخرى ، ويصبره ويؤسيه ، فيما يقتص له من الأنباء ، وما يورده من الصبر ، وما يحدده من الأحكام ، مفرقا بين الحق الثابت الرصين ، والباطل المتزعزع الواهن ، وفي ذلك تثبيت له على المثل ، وتحريض له على المثابرة ، وإعلام له بالنصر ، لأنها سنة الله مع رسله وأنبيائه .

وهناك أسئلة تتطلب الإجابة المحددة . وحوادث تستدعي القول الفصل ، ولا يضمن هذا إلا الوحي فيما ينزل به ، فقد سألوه عن الخمر والميسر ، وسألوه عن المحيض ، وسألوه عن القتال في الأشهر الحرم ، وسألوه عن الأهلة ، وسألوه عن الساعة ، وسألوه عن الروح ، وسألوه عن الأنفال ، وسألوه عن الجبال ، وسألوه عن ذي القرنين .. وهكذا ، فتصدر الوحي للإجابة الفاصلة ...

واستفتوه في النساء ، واستفتوه في الكلالة ، فأفتاهم الوحي عن الله . ووقع الظهار ، والايلاء ، وحادثة الإفك وغنموا في الحرب ، وحصل الزنا ، ونزلت السرقة ، وبدأ القتل العمد والقتل الخطأ ، وهي حوادث متعددة ، وقد نزلت أحكامها المتعددة ، وهكذا .

_______________________

(1) هنالك عدة أقوال في مدة نزول القرآن ؛ فقيل : عشرون ، أو ثلاث وعشرون ، أو خمس وعشرون سنة . وهو مبني على الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بعد النبوة ؛ فقيل عشر سنوات ، وقيل ثلاث عشرة ، وقيل خمس عشرة سنة . ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة إنها عشر . ( ظ : الزركشي : 1 / 232 ) فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة ، وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة ، ترجح أن تكون مدة الوحي ثلاثة وعشرين عاما .

(2) ظ : البخاري ، الصحيح : 1 / 5 + الباقلاني ، نكت الانتصار : 88 + الطبرسي ، مجمع البيان : 5 / 514 + الزركشي ، البرهان : 1 / 206 + السيوطي ، الاتقان : 1 / 68 وما بعدها .

(3) السيوطي ، الاتقان : 1 / 71 .

(4) المصدر نفسه : 1 / 71 .

(5) ظ : السيوطي ، الاتقان : 1 / 124 وما بعدها .

(6) ظ : تفصيل هذه الآراء والروايات الكثيفة في : أبو شامه ، المرشد الوجيز : 11 وما بعدها + الزركشي ، البرهان : 1 / 230 وما بعدها + السيوطي ، الاتقان : 1 / 118 + البيهقي ، الأسماء والصفات : 236 .

(7) ظ : السيوطي ، الاتقان 1 / 118 .

(8) ظ : الطبرسي ، مجمع البيان : 1 / 276 .

(9) ظ : الطباطبائي ، الميزان : 20 / 330 .

(10) البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات : 236 .

(11) ظ : أبو شامة ، المرشد الوجيز : 28 .

(12) ظ : السيوطي ، الاتقان : 1 / 85 ـ 121 + أبو شامة : 28 .

(13) ظ : الزركشي : 1 / 231 .

(14) ظ : صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : 52 .

(15) ظ : جزءا من عقائد الصابئة ، محمد عبدالله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم : 132 وما بعدها .

(16) ظ : على سبيل المثال ، العادات الجاهلية كما يصورها القرآن : النساء 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 38 ، 127 + الأنعام : 140 + النور : 33 + الفجر : 17 ، 18 ، 19 ، 20 .

|

|

|

|

هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟

|

|

|

|

|

|

|

علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية

|

|

|

|

|

|

|

المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل

|

|

|